- HOME

- 地域保健ネットワーク

地域保健ネットワーク

>> 一覧はこちら

志賀志穂さんインタビュー/「ピープル」2025年1月号WEB版

特別養子縁組が「特別」でない社会を目指して

精神保健福祉士としてさまざまな支援事業に携わる傍ら、里親や養親など血縁によらない家族をつなぐオンラインのサロンやワークショップを主催する『さいたまあゆみの会』代表を務める、志賀志穂さん。死産を経て、里親から養親となる中で、血縁によらない家族がいかに孤立しやすいか、多くの障壁にぶつかるかということが分かったという。そうした社会の現況や保健師さんへの思いを、里親・特別養子縁組家族の当事者と専門職の両方の視点を持つ貴重な立場から語ってもらった。

[取材・文:白井美樹(ライター)・写真:豊田哲也]

【プロフィール】

志賀志穂(しが・しほ)さん/さいたまあゆみの会 代表

1974年生まれ、埼玉県出身。『さいたまあゆみの会』(里親・特別養子縁組など血縁によらない家族をつなぐオンラインの全国サロンやワークショップを主催)の代表。10代の頃からDJ兼クラブイベントオーガナイザーとして都内のクラブ、ライブハウスで活動。結婚後、地域の自治会役員に就任し困っている高齢者や障がいのある方に出会ったことがきっかけとなって、日本福祉大学へ入学。精神保健福祉士。

緊急一時保護で生後間もない赤ちゃんの里親に

志賀さんは何年もの不妊治療の後妊娠したものの、わが子が産声をあげる前にお腹の中で亡くなった経験がある。

大きな喪失感と絶望で、生きる気力も持てない日々。やがて、グリーフケアを受けつつ一歩一歩前に進み、子どもがほしいという夫婦の願いよりも、「親と一緒に暮らせない42,000人の子どもたちの中で、自分たち夫婦を必要としてくれる子どもがいるなら育てたい」という思いから里親に登録したのだという。

「最初は特別養子縁組を考えていました。でも、児童相談所で聞くと、特別養子縁組を希望する夫婦は全国に待機していて、中でも0歳の赤ちゃんを望む家庭が圧倒的に多いとのこと。そして、年齢が高い子どもや、障がいのある子ども、一時保護など短期委託の里子は、受け入れる里親が全く足りていない厳しい現実を知りました。また、死産したときの産婦人科の医師が、すでにお腹の中で亡くなっているわが子をエコーで初めて診た際に『かわいい子だね』と言ってくれたこと、陣痛で苦しんだときには『パパとママが覚悟をしないと赤ちゃんは産まれてこられないよ』と励ましてくれました。そこで私たち夫婦は、どんな子であっても命の線引きをしないこと、そして親が先に心を決めて待つという親としての2つの覚悟で里親登録をしました」

すると、里親登録をして間もなく、児童相談所から志賀さんのもとに生まれたばかりの男の子の赤ちゃんの委託依頼があった。この子が、志賀さん夫妻が現在一緒に暮らしている6歳になる息子さんだ。

「児童相談所には、高齢児でも障がいのある子どもでも受け入れると伝えてあったので、正直0歳児を託されたことにびっくりしましたね。病院に駆けつけると、1,500g未満の極低出生体重児であったために、NICUに入っていました」

地域で味わった孤立や疎外感

志賀さんが委託を受けた当初は、「緊急一時保護」という措置だったので、児童相談所から「子どもがいることを周りにあまり明かさないように」という指導があり、乳児の育児相談ができる相手がいなかった。志賀さんは、子どもの安全確保のためには仕方がなかったとはいえ、心細さでいっぱいの日々を過ごすことになった。

「生みのお母さんに親権者の同意の確認が取れず、予防接種を受けられない期間がありました(※「里親制度」は、育てられない親の代わりに里親家庭で養育する制度。そのため里親と子どもに法的な親子関係はなく、実親が親権者となる)。実子を育てるママ友に相談しても「他人の子どもを育てるなんて偉いね」と言われて、相談することが苦しくなってしまいました。そしてマイノリティーな育児に奮闘する母親の孤独感は、日中の育児コミュニティに身を置いたことがない働く父親にはなかなか共感しづらいものだと思います。里親制度で父になった里父は、里子を迎え入れても働いていて社会とのつながりがある一方で、里母は、保健所の母親学級などに所属する機会もなく、ある日突然育児が始まるのです。同時に、大切な命を育てるという重責に押しつぶされそうになりました」

その後、正式に里親委託を受け、自治体の里親会のサロンにも出られるようになった志賀さん。それによって、やっとみんなで子育てができるようになるかと思いきや、里子を育てる上でいろいろな障壁があることに気づいていく。

「孤立した期間の反動で、私は積極的に子育て支援センターに通いたくさんママ友ができました。でも里子の安全を守るため、子どもの個人情報に係るママ友からの『産院はどこ?』などの何気ない質問に答えられないなど、子ども同士を遊ばせ親しくなるほどに、逆にママ友に言えないことが増えてきてしまいました。私たち里親の立場では、子どもの出自など、なかなか地域の育児コミュニティでは明かせない秘密を抱えながら子育てするので、母親としての疎外感に苦しむことになってしまうのです」

また、里子の赤ちゃんは、自治体が提供する育児支援に関しても、その制度の狭間に置かれてしまう課題がある。要は、里親には親権がなく、生みの親の籍に入っている状態なので、志賀さんの自治体のケースでは、乳児家庭全戸訪問事業のときに、どの自治体の保健師さんが訪問に行くかなどの決定もなかなか出なかったのだそうだ。

「わが家の場合は半年以上経ってからやっと保健師さんが来てくれましたが、慣れない育児で不安でいっぱいのいちばん話を聴いてもらいたいときに来てもらうことができませんでしたね」

里親は子育ての悩みを児童相談所に相談しづらい

行政の保健所や児童相談所には、相談窓口が設けられているが、里親や特別養子縁組家族の育児相談となると、一般の家庭のようにはいかないようだ。

例えば相談に出向いても『産後のホルモンの関係で産後うつになるぐらいだからね』と励まされたり、支援センターの親子ヨガにも通ったときのプログラムが、産後の骨盤を閉めるものだったり、産んだことが前提の支援がほとんどであったという。

「かといって、子どもの措置権限がある児童相談所に相談すると、安定した養育ができない里親と判断されて、里子と突然のお別れになってしまうかもしれない不安を抱えています。そのため、私たち里親の場合は、子どもの夜泣きが激しいとか、ミルクを飲んでくれないなどの日常の小さな困りごとを、児童相談所にはなかなか相談できないのです。また、里子と里親の名字が異なることが知られていないことに加えて、行政が発行する里子の受診券も、医療機関にすらあまり知られていないなど、里親の育児に関する認知度が低い現状が地域で暮らしていく母子支援の障壁となっています」

志賀さんの息子さんが初めて近所の小児科を受診したときのこと、里子には行政発行の受診券があるが、その病院の受付の方は受診券のことを知らなかったようで、たくさんの親子が待つ待合室に響き渡るような大きな声で『虐待を受けた子なのかな?』と他のスタッフに聞いていたという。地域の児童館や支援センター利用時でも血縁によらない親子関係がまだまだマイノリティーであるため、里子の名前を記入するときに、職員から親子で名字が異なる事情を聞かれ、他の家族の面前で何度も理由を説明しなければならない。

「そこで、私は社会福祉協議会の助成金をもらって『さいたまあゆみの会』という任意団体を立ち上げたのです」

その団体では、血縁によらない家族が、地域の中では理解されづらい育児のしんどさなども安心して共有できる場を目指し、地域の子ども食堂「あゆみのカフェ」を2020年にオープンした。里親や養親、ステップファミリー、施設の子どもなどが集まり、お互いの悩みを安心して共有できるようになった。

その後志賀さんは、こども家庭庁の国庫補助事業である特別養子縁組当事者による全国フォーラムの検討委員を務め、特別養子縁組が特別でない未来のためには、まずは沢山の人たちに知ってもらおうと、等身大の養子縁組家族を伝えるワークショップやYouTubeでの講演等を通じて、地域を超え全国に向けて「さいたまあゆみの会」の活動を継続しているという。

息子への「真実告知」は日常生活の中でふと訪れる

さて、志賀さんの息子さんは、2歳前に特別養子縁組が成立した。

「息子との別離の不安がなくなり、息子と夫と自由に家族の未来が描けることに胸がいっぱいになりました。同時に生母さんを忘れる日はありません。

私たち夫婦は、生母さんの気持ちを優先したかったので、里親から特別養子縁組への措置変更を急ぎませんでした。時間をかけた児童相談所と生母さんとのやりとりの結果、特別養子縁組が成立し、法的にも家族となりました。そのとき、絶対に忘れてはいけないと思ったのは、生母さんへの感謝の気持ちです。『愛する息子に命を授けてくれて、本当にありがとう』と、いつも心の中で唱えています。血のつながらない息子を本気で愛する覚悟は、息子に宿る生母さんの命も一緒に愛することだと思っています」

志賀さんは小さな頃から真実告知を重ねていくことを大切にしている。息子には、3歳くらいから産んでくれた親がいることを説明すると同時に「あなたはかけがえのない大切な存在」と繰り返し丁寧に伝えてきた。息子さんの成長を見守りながら、一緒に泣いて、笑う日々を積み重ねている志賀さん。真実告知は、ドラマなどでありがちな、機会を窺い神妙な顔で親子が向かい合って話すようなものではないと思っているという。

「私は息子には自分の背景だけが“特別”ではないと知ってもらいたいと考えています。例えば、障がいのある人、性的マイノリティーの人や虐待を受けた人など生きづらさを抱えている人たちは世の中にたくさんいます。息子にはリアルな体験を積み上げてほしくて、さまざまなカルチャーのコミュニティに親子で参加するようにしています。すると、いきなり息子の出自に関わるようなことを聞かれることがあります。そういうときに私が心がけていることは、『息を飲まないで答える』ということです」

志賀さんが、そう決めているのは、過去につらい経験をしたからだ。

お腹に子どもを宿したとき、検査で障がいがあることが分かり、無事に生まれてくる可能性は低いと言われた。それでも、どうしても子どもの命を助けたくて、最先端医療を備える病院を受診した。

「検査の後、医師は赤ちゃんの命に関わる病状の険しさを母親である私に伝えないといけません。そのとき『どうしたら衝撃を与えずに伝えられるか』と配慮してくださって、必ず息を飲む瞬間がありました。それは時間にすると、たったの0.1秒くらいだったかもしれませんが、私にとっては『子どもは助からないんだ』と理解するには十分な時間でしたし、同時に地獄に落ちるような感覚だったのです」

志賀さんは続けた。

「そして真実告知は、親と子の家庭内で行われる場面をイメージされている保健師さんも多いと思うのです。でも地域で当たり前に暮らす縁組家族としては、学校など養子の子どもが地域で所属するコミュニティにどう伝えるのかを悩みます。なぜなら子どもは家庭にやってくるけど、子どもが育っていくのは地域だからです。子育て世帯として生活する場面で、出自に関する質問を突然されるのです。子どもの前で。もちろん相手に悪気はありません。例えば息子に『きょうだいがほしいと思わない?』とか、私に対しては『あまり似てないね。パパに似てるのかな?』など、血縁に由来する質問は意外とたくさんあります。質問した人と息子との距離感ではなんと答えたらいいのだろう? と悩みます。でもそんなときの親の振る舞いや動揺こそを子どもは見ているとも思うのです。そのため、なんと答えるかよりも、どんな質問にもうつむかないこと、息を飲まないことなど、子どもが出自をタブーと感じてしまうような非言語の振る舞いはしないように特に気をつけています。だって今後息子が交友関係を広げていったときに、選択として『言わない』のではなく、出自に後ろめたさを感じて『言えない』のであれば、家族で閉じた大きな秘密を抱えることになってしまうから。

真実告知を通じて、息子がアイデンティティーを形成していくステップで、多様な価値観の人と触れ合う機会を親が意識的に増やすことで、息子にはさまざまな立場の人と助け合って生きていく力を身につけてほしいと思っています」

血縁によらない家族の支援には前面に保健師さんを

このように、地域で血縁によらない子どもを育て、実際に家族として暮らしていく中にはマイノリティーな育児ならではの葛藤など、小さなしんどさが日常生活の中に散りばめられている。そうした親子がいちばんに寄り添ってもらいたい相手とは、やはり保健師の方々ではないだろうか。

志賀さんも、たくさんの保健師さんに伝えたい思いがあるとのこと。

「私は、特別養子縁組が特別ではない未来を目指して活動しています。でも、メディアで取り上げられる養子縁組家族はどうしてもキラキラした話ばかりに焦点が当たってしまう。そのため、特別養子縁組のリアルな実情や課題に触れる機会が少ない保健師さんが多いのではないかと感じています」

例えば、特別養子縁組の家庭の場合、母子手帳は児童相談所が生母さんから預かった上で養親に渡されることが多いですが、生母さんはさまざまな事情から特定妊婦であったり、妊婦健診にあまり通えていなかったり、飛び込み出産だったりして、母子手帳が未記入のケースも少なくない。

「かといって、私たち育ての親が母子手帳を書き直したらいいのかというと、そう簡単なことではありません。例えば母子手帳に生母さんが手書きで記入された箇所があれば筆跡が残るなど、母子手帳が養子にとって大切な親子のつながりだと思います。縁組成立後も母子手帳は健診や予防接種、小児科受診などさまざまな場面で提出する機会が多いのですが、息子の母子手帳は渡されたときの状態の無記名のままにしています。母子手帳の再交付を受けられることは知っていますが、息子の出自を否定するような気がしてそのままの状態で使用しています。そのため、『なぜ無記名なんですか? いま書いてください』と言われることがあります。でも、生母さんが託してくれた大切な親子の証とも言える手帳なので、私は生涯、無記名なままで息子に託していくつもりです」

そういった背景のある母子手帳があるということを保健師さんに知ってほしいし、里子や養子の子どもがまだ自分の出自を理解できない、ことに乳幼児の健診の際には特に気をつけて配慮してもらいたいという。

また、血縁によらない家族の母子や育児支援には、保健師さんに前面に出てきてほしいというのが志賀さんの願いだ。

「保健師さんは、地域の子育ての最前線にいて、母子にとって頼りになる専門職だと思います。私たちの中には、実子がいなくて、里親や養親として、育ての親になる人がいます。言ってみれば、地域の育児支援の社会資源を知らずに、いきなり子育てのフェーズが始まるわけです。子どもの発達のことなど、基本的なことはもちろん、地域の中で、チーム育児のネットワークを作るなどして、孤立しない育児のための情報を保健師さんが届けてくれればいいなと思っています」

自治体の戸籍課、児童相談所、保健センターの連携は必須

さらに、志賀さんが要望するのは、自治体の戸籍課と児童相談所、保健センターの密な連携だ。

例えば、ここの連携が手薄だと、予防接種のお知らせが生母さんに送られてしまうこともあるそうだ。生母さんにとっても、子どもの幸せな未来のため苦渋の決断をして子どもを託しているのに、子どもに関するお知らせが届いたら、追い詰められた苦しい気持ちになるだろう。

「実際に私が死産を経験したとき、『赤ちゃんの様子はどうですか?』という連絡が、保健センターから2回もありました。私は死亡届を出しているので、これは市役所の戸籍課と保健センターが連携していなかったからではないかと思うのです」

また縁組成立と同時に、公的支援はほぼなくなることも知ってもらいたいという。縁組成立となった時点で、委託は措置解除となり、あくまで未委託の扱いとなる。そのため志賀さんの場合も、委託中の里親の交流サロンの参加は対象外となった。里親会で子どものレクリエーションがあっても、里子が対象のイベントなどは、養子の息子は参加できないことも。まずはこうした制度間の狭間で起きる、親子が孤立する課題を保健師さんに知ってもらいたいと志賀さん。そして、何か相談されたときには、

「『お母さんの話を聞いてくれる人を見つけてくださいね』と安易な励ましだけは絶対に言わないでほしいです。だって、すでに相談に行く母親は孤立しているから……。そんなお母さんたちは勇気を振り絞って保健師の皆さんに相談に来ていることをどこか心の片隅に留めておいてほしいです。

特別養子縁組の親は“特別に強い人間”ではないです。だからこそ地域の保健師さんたちが、特別でない母親に丁寧に寄り添ってもらえることで、子どもも親も安心して地域で暮らしていけるのではないかと思います」

この志賀さんの切なるメッセージが、全国の保健師さんに伝わることを期待したい。

ご家族写真の提供:志賀志穂さん

ご家族写真の提供:志賀志穂さん

志賀志穂さんの活動をもっと詳しく知る・つながるには

○書籍

『母は死ねない』 (筑摩書房)/著者:河合香織/四六判/224頁/1,650円(税込)

育てたい。愛したい。それだけの願いを叶えることが、こんなにも難しい――。一人として同じではない女性たちと著者自身の切なる声をたしかに聴き取るノンフィクション連載が一冊の本にまとめられた。さまざまな母が登場するが、このうち「母の背中」は志賀志穂さんの家族の物語だ。ぜひご一読を。

○動画インタビュー

Origin44チャンネル (一般社団法人Origin)

・025 特別養子×育て親②いのちの話

Origin44チャンネルは、特別養子当事者3人が思いや経験をありのまま&ポップにお送りする番組です。 当チャンネルを通じて特別養子縁組の魅力を感じていただけると嬉しいです。

今回は育て親当事者である志賀志穂さんのお話です。

命とは愛とは親子とは志賀さんのお話に心を揺さぶられるメンバーたち。

養親の志賀さんの真正面からの思いをぜひご覧ください。

勇気を出して出演してくださった志賀さんと理解を示してくださったご家族に心からの感謝を申し上げます。

[Origin44チャンネル紹介文を元に作成]

○WEBインタビュー

UMU(株式会社ライフサカス)

不妊治療、死産、里親、特別養子縁組、そして移住。

「産んでいない」痛みを抱えながら、地域に開いた家族をつくる夫婦の物語(前編・中編・後編)

志賀さんご夫婦の長編インタビューをWEBでご覧になれます。

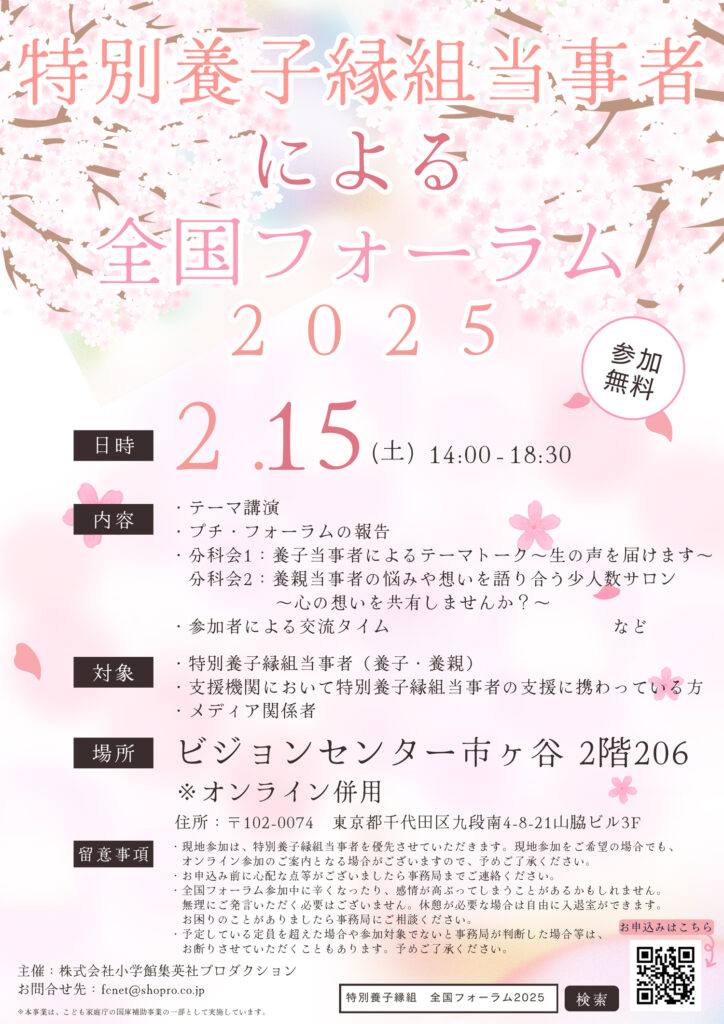

〇イベント

特別養子縁組を行った養子および養親や養子縁組民間あっせん機関、児童相談所等の関係機関が交流し、特別養子縁組の想い等を共有する中で、支援の未来を考える全国フォーラムが開催されます。志賀志穂さんがこの全国フォーラムの検討委員を務められています。

志賀さんから保健師さんへのメッセージ

私は児童相談所が緊急一時保護した0歳の赤ちゃんの里親委託を受けて現在は特別養子縁組が成立し、にぎやかな日々を暮らしています。

その一方で、令和4年の児童相談所の児童虐待相談対応件数は21万4,800件ほど。もはや里親が、児童相談所が頑張るだけでは到底追いつかない数です。

今こそ! 地域の母子支援の最前線で活躍される保健師さんが中心となって、地域の「チーム育児」を活かし、みんなで子どもを見守り育てていく、そんな未来へと変えていきたい。

全国の保健師の皆さま、私たち親子と共にどうか手をつないでください。

○この記事のご感想・ご意見・情報提供は地域保健編集部へご連絡ください

chiikihoken@tkhs.co.jp