- HOME

- 2026年1月号WEB版

2026年1月、2月の活動内容やご提供いただいた情報をまとめ、地域保健2026年1月号WEB版のインデックスとしています。記事やイベントの詳細はそれぞれのリンクをご利用の上ご覧ください。

〈表紙のことば〉

年が変わる。

胸の奥で何かが変わっていくような気がしています。

木々が太陽を追って

そっと枝をのばすように、

わたしたちもまた、

愛に向かって

歩いていけたなら、

今まで癒えなかったものが

きっと溶けて癒えていくでしょう。

春が来て、

融解する雪のように。

不安からではなく、

向かう先のやさしい灯りを

見つめながら、

またこの一年を

あたたかく生きていけますように。

そんな願いが、

私の中で深くゆっくり息をしています。

絵・なるかわしんご

https://narukawa-shingo.work/

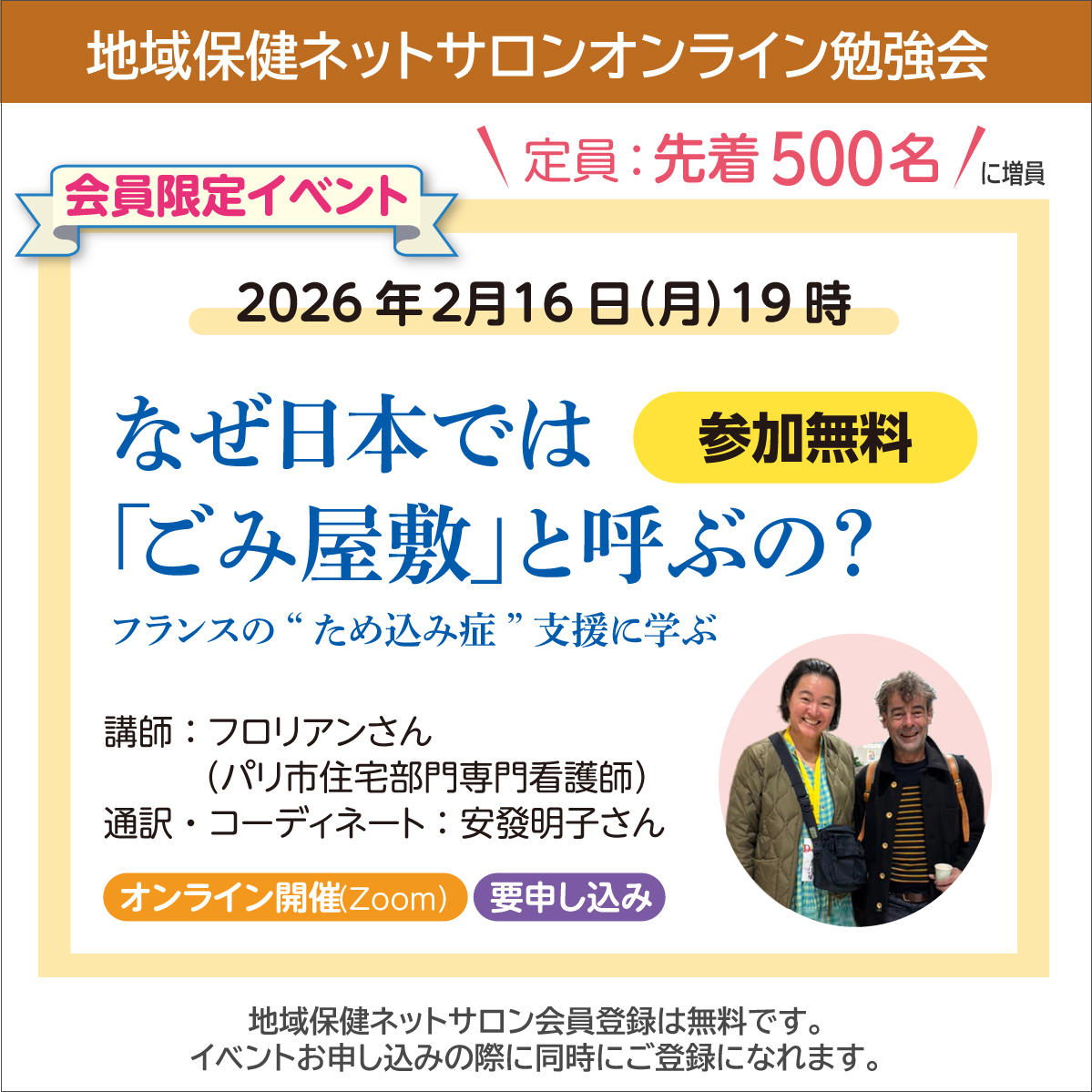

【オンライン勉強会】なぜ日本では「ごみ屋敷」と呼ぶの? フランスの"ため込み症"支援に学ぶ

【好評アーカイブ 配信中】地域保健ネットサロン会員限定 アーカイブ配信のご案内

過去に地域保健編集部が主催したネットサロン会員限定のオンライン勉強会を、ご好評につきアーカイブ動画として再配信しています。視聴をご希望の方は、以下よりイベントごとにお申し込みをお願いします。会員登録がお済みでない方は、イベントお申し込み時にあわせて無料登録できます。会員登録について、詳しくは「地域保健ネットサロン」ページをご覧ください。

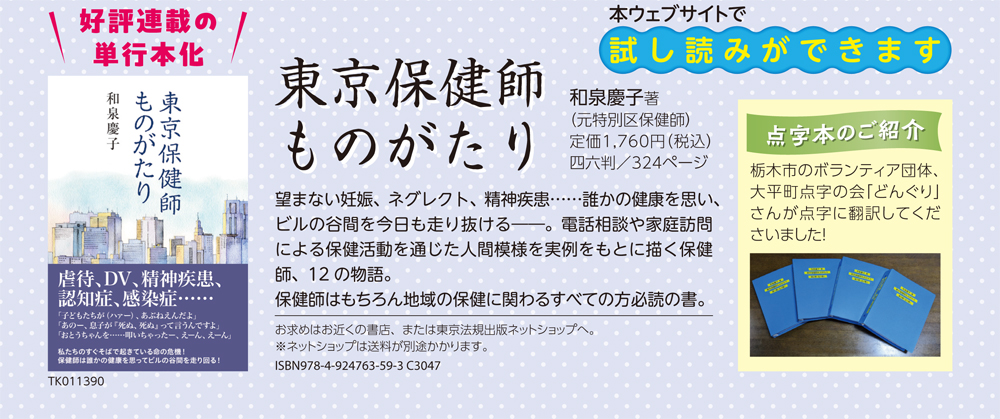

単行本紹介『東京保健師ものがたり』試し読みのご案内

雑誌『地域保健』での連載から生まれた書籍『東京保健師ものがたり』のご利用が広がっています。昨年は、栃木市のボランティア団体である大平町点字の会「どんぐり」さんによって、点字に翻訳されました。

まだお読みになっていない方は、試し読みPDFをご用意しましたのでご覧ください。

和泉慶子さんのインタビューが月刊『ケアマネジメント』2月号に掲載!

月刊『ケアマネジメント』の連載「幸せのためのヒント」に掲載されたインタビューの概要が、この連載の著者である小笠原綾子さん(ライター・編集者)公式サイトで紹介されています。

後日インタビュー本編もWEBで公開予定とのこと。そのときはあらためてご紹介します。

https://ryoko-ogasawara.amebaownd.com/posts/58504885

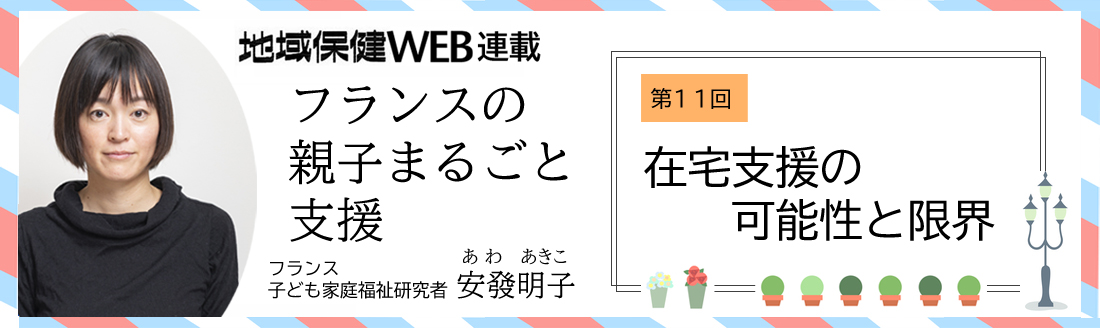

地域保健WEB連載 フランスの親子まるごと支援(奇数月の30日更新)

子ども家庭分野における在宅支援とは、親子が分離されることなく同居を続けながら、ソーシャルワーカーが家族に関わり、親子それぞれの課題解決を支えていく支援のあり方である。今回は、フランスにおける調査をもとに、在宅支援が持つ可能性と限界について紹介する。

筆者が首都圏で生活保護のケースワーカーとして働いていた頃、母子家庭の多い地域を担当していた。支援を続ける中で、家族の状況は必ずしも改善せず、むしろ悪化するケースもあった。(もっと家庭に寄り添った、手厚い在宅での支援があれば……)と感じていた。(本文より)

〈著者プロフィール〉

安發明子(安發明子公式サイト)

フランス子ども家庭福祉研究者。ソーシャルワーカー養成校AFRISパリ理事。 立命館大学大学院人間科学博士、EHESSフランス国立社会科学高等研究院健康社会政策学修士、社会学修士、一橋大学社会学学士。 首都圏で生活保護ワーカーとして勤務したのち2011年渡仏。 子どもが幸せに育つための文化の醸成に取り組んでいる。 著作『一人ひとりに届ける福祉が支える フランスの子どもの育ちと家族』(2023)かもがわ出版、翻訳書『ターラの夢見た家族生活 親子まるごと支えるフランスの在宅教育支援』(2024)サウザンブックス、『NO!と言えるようになるための絵本』(2025)ゆまに書房。

地域保健WEB連載 なな先生のことばの発達教室(奇数月の15日更新)

5歳児健診は、就学時健診だけでは拾いきれない小さなサインを、家庭・園・医療・福祉・教育へ橋渡しする場です。前編では、発音(構音)と吃音(きつおん)を切り口に、「短い健診の中でも共有できる見立て」を整理しました。

後編は、より外から見えづらく限られた時間でのアセスメントが難しいテーマである、「ことば全体の力(言語発達)」と、「読み書き・数の学び(学習障害の芽)」に焦点を当てます。

〈著者プロフィール〉

寺田 奈々(ことばの相談室ことり 言語聴覚士)

慶應義塾大学文学部卒。養成課程で言語聴覚士免許を取得。総合病院、プライベートのクリニック、専門学校、区立障害者福祉センターなどに勤務。年間100 症例以上のことばの相談・支援に携わる。専門は、ことばの発達全般・吃音・発音指導・学習面のサポート・失語症・大人の発音矯正。著書に『子どもとのコミュニケーションがどんどん増える! 0~4歳 ことばをひきだす親子あそび』(小学館)、『発達障害&グレーゾーン幼児のことばを引き出す遊び53』(誠文堂新光社)。

地域保健WEB連載 帰ってきた「閑話ケア」……ときどき「講演旅行記」(気が向いたら更新)

トリ年から干支の事を書き始めてウマまで来た。10番目。

単純に、10年も書いてるんだなって思ったが、「閑話ケア」そのものは2011年から書いているんだから15年か。しかも通算152回目だ。我ながらビックリする。そんなに長く書いている自覚がないが、証拠は残っているので間違いないだろう。年数や回数が多いからと言って価値があるわけでもないが、よくもここまでウマくごまかして書いてきたものだとは思う。

というわけで、今年もよろしくお願いします。

さて、午年(うまどし)。「午」という字は……(続く)

<著者プロフィール>

藤本裕明(あさか台相談室)

分類学上は霊長目ヒト科の♂。立場上は一応、心理カウンセラーに属する。自分の所の他、埼玉県川越市の岸病院・さいたま市の小原クリニックなどで40年以上の臨床経験があるが、年数だけで蓄積はおそらく無い。むしろ、蓄積より忘却が増している気がする。

昨年12月初旬に、また東北北部などで大きな地震があった。今年は日本中が平穏だと良いけど。 隣国とも睨み合ったりしているし…。フウイヌムを見習ってほしいものだ。(著者より)

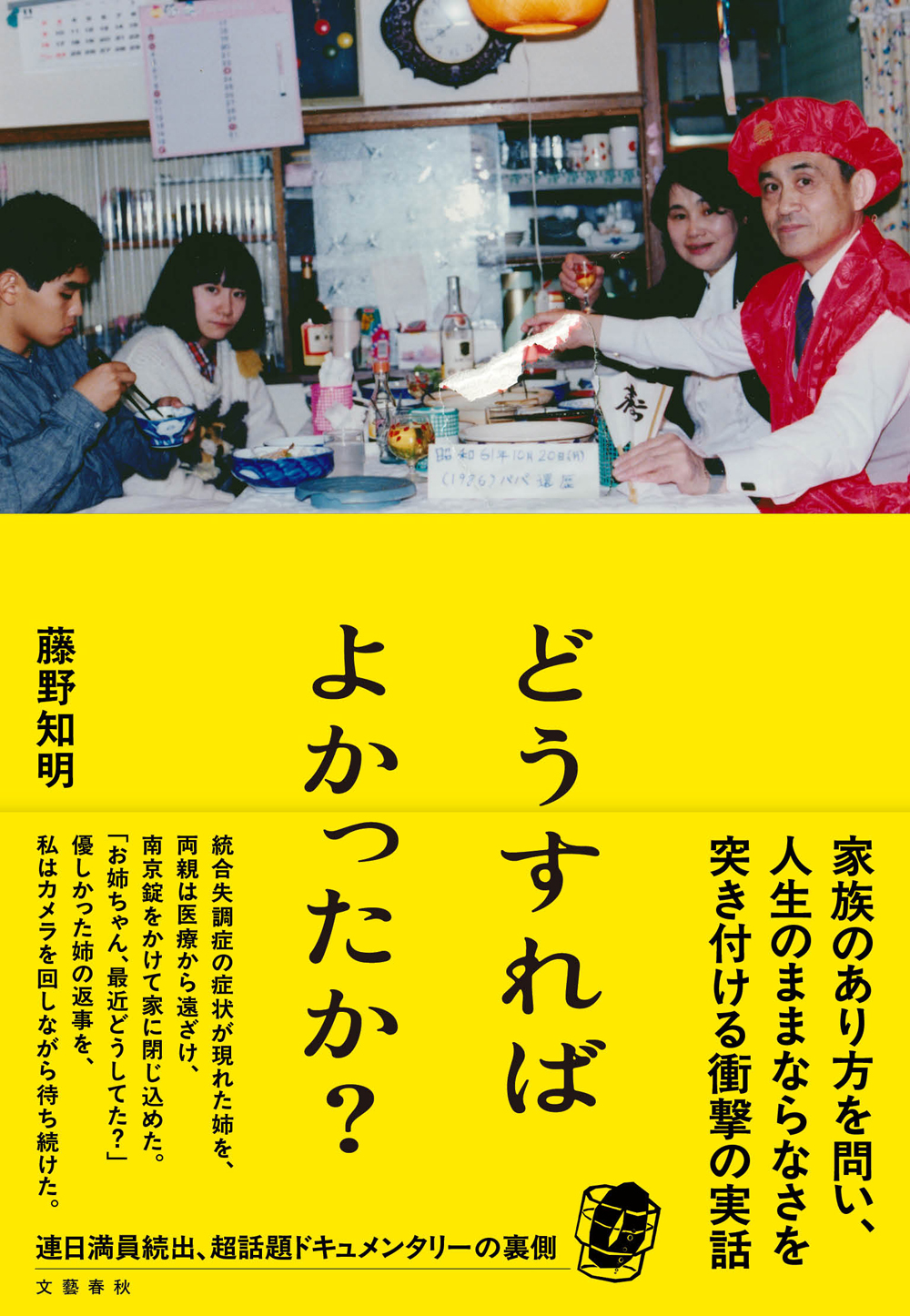

情報BOX【書籍】

著者:藤野知明/サイズ:四六判/192頁/1,650円(税込)/文藝春秋

我が家の25年は〝失敗例〟です。

医学部に通うほど優秀だったが、統合失調症の症状が現れて突然叫びだした姉。姉を「問題ない」と医療から遠ざけ南京錠をかけて家に閉じ込めた、医師で研究者の両親。そして変わってしまった姉を心配し、両親の対応に疑問を感じながらもどうすることもできずにいた弟。20年にわたって自身の家族にカメラを向け続けた弟・藤野知明監督によるドキュメンタリー映画『どうすればよかったか?』は、公開と同時に大きな反響を呼び、異例の大ヒットを記録した。

本書では、映画に入れることを断念したショッキングな家族の事実をはじめ、家族と過ごした時間の中で味わった悲しみ、怒り、混乱、葛藤、喜び、希望など、映像では伝えきれなかった様々な思いを監督自身の率直な言葉で明かしている。

息を呑むような衝撃とともに突き付けられるのは、「家族とは?」「人生とは?」、そして「どうすればよかったか?」という答えのない問い――。

ままならない思いを抱えながら、それでも誰かと生きようとする、すべての人に捧げるノンフィクション。

■ 目次

はじめに

第一章 子供時代の思い出(1966〜1982)

第二章 混乱の日々(1983~1992)

第三章 家族と離れて(1993~2000)

第四章 家族との対話(2001~2008)

第五章 時間を取り戻す(2009~2021)

第六章 姉のいない時間を生きる(2022~2025)

おわりに

2026年1月発行

情報BOX【映画】安楽死特区

『安楽死特区』公式サイト

https://anrakushitokku.com/

2026年1月23日(金)より新宿ピカデリーほかにて公開

在宅医として2500人以上の看取りを経験してきた医師で作家の長尾和宏による同名小説が原作の映画『安楽死特区』は、近未来の日本で「安楽死法案」が可決され、国家主導で導入された制度のもと、人間の尊厳、生と死、そして愛を問う衝撃の社会派ドラマである。

〈ストーリー〉

舞台は今から数年後の日本。欧米に倣って安楽死法案が可決した。それでも反対の声が多いため、国は実験的に「安楽死特区」を設置することに。主人公のカップルは、回復の見込みがない難病を患い、余命半年と宣告されたラッパー・酒匂章太郎と、彼のパートナーでジャーナリストの藤岡歩。安楽死法に反対のふたりは、特区の実態を内部から告発することを目的に、国家戦略特区「安楽死特区」への入居を決意する。そこでふたりが見たものは、安楽死を決意した人間たちの愛と苦悩。医師たちとの対話を通じ、ふたりの心に微細な変化が訪れるが……。

毎熊克哉 大西礼芳

加藤雅也 筒井真理子 板谷由夏 下元史朗

鳥居功太郎 山﨑翠佳 海空 影山祐子 外波山文明

長尾和宏 くらんけ 友近 gb 田島令子 鈴木砂羽

平田満 余貴美子 奥田瑛二

監督:高橋伴明

原作:長尾和宏 小説「安楽死特区」ブックマン社刊

脚本:丸山昇一

製作総指揮:長尾和宏/製作:小林良二/プロデューサー:小宮亜里、高橋惠子/音楽:林祐介/撮影監督:林淳一郎/撮影:西村博光/照明:豊見山明長/録音:臼井勝/美術:黒瀧きみえ/装飾:鈴村髙正、島村篤史/ヘアメイク:佐藤泰子/スタイリスト:野中美貴/衣裳:津田大、江口久美子/VFX:立石勝/スクリプター:阿保知香子/編集:佐藤崇/助監督:毛利安孝、野本史生、稲葉博文

音楽プロデューサー:和田亨/ラインプロデューサー:藤原恵美子/制作協力:ブロウアップ/配給:渋谷プロダクション

主題歌:「Oh JOE GIWA」作詞:丸山昇一、gb/作曲編曲:林祐介

製作:「安楽死特区」製作委員会(北の丸プロダクション、渋谷プロダクション)

配給:渋谷プロダクション

2025年/日本/カラー/シネマスコープ/5.1ch/日本語/129min

©「安楽死特区」製作委員会

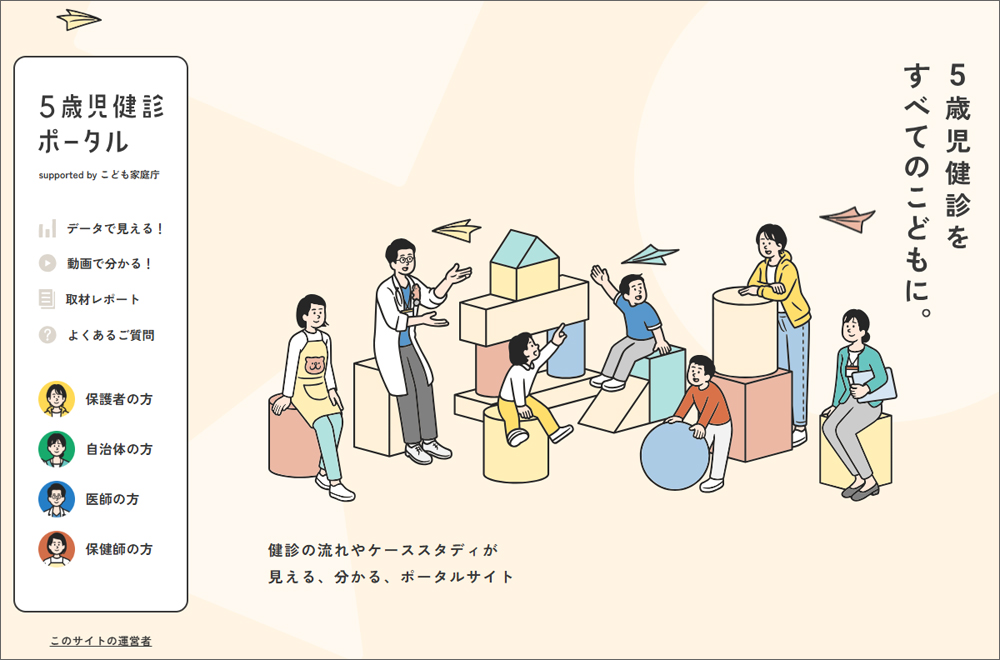

情報BOX【おすすめサイト】5歳児健診ポータル

5歳児健診ポータルは、全ての子どもたちが保護者とともに安心して就学できる環境を作るため、5歳児健診の情報をまとめたサイトです。

5歳児健診の流れの動画や、自治体の実施データを見ることができます。

また、「保健師の方」メニューでは、昨年5月に日本小児保健協会で開催された「1か月児・5歳児健診研修会」の記録動画をご視聴になれます。

5歳児健診に役立つリーフレットやチェックリスト、マニュアルなども紹介されていますのでぜひご活用ください。

5歳児健診ポータル(supported by こども家庭庁)

5歳児健診ポータル(supported by こども家庭庁)

https://gosaiji-kenshin.com/

※画像の使用については、こども家庭庁研究班より許可を得ています。

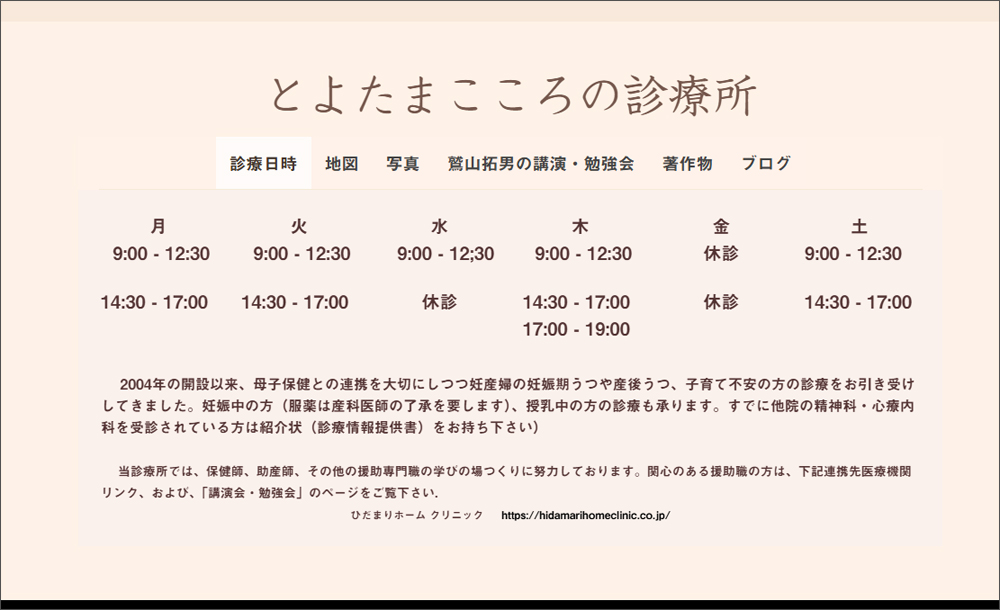

情報BOX【おすすめサイト】とよたまこころの診療所公式サイト

『虐待予防は母子保健から 指導ではなく支援』著者の鷲山拓男さんの診療所の公式WEBサイトができました。保健師さんを対象とした勉強会の情報などが掲載されています。

https://www.toyotamakokoronoshinryojo.com/

https://www.toyotamakokoronoshinryojo.com/

また、連携先医療機関のひだまりホームクリニックの公式サイトでは、鷲山拓男さんの講演動画を公開中です。講演動画について、地域保健WEBニュース(2025/12/19)でもご紹介しています。ぜひご活用ください。

イベント開催報告 地域保健×「まちの保健室」ITOGUCHI 映画上映会&トークセッションを開催

2025年9月27日(土)保健師映画応援プロジェクトおよび保健師の魅力を伝える活動の一環として、実在の保健師、花田ミキさんの生涯を描いた映画『じょっぱり 看護の人 花田ミキ』を上映し、ゲストを迎えトークセッションを行いました。地域保健WEBニュースページでイベント開催報告をまとめましたのでご覧ください。

会場は株式会社シンゾーン本社ショールーム

【2025/9/27イベント開催報告】地域保健×「まちの保健室」ITOGUCHI 「じょっぱり 看護の人 花田ミキ」上映会&トークセッション “わたしたちの、もったらKorosuna運動”