フランスの親子まるごと支援

第6回

多様な家族を支える工夫

もくじ

子どもが二人の親から愛情が得られることを支える

日本では両親が結婚していない婚外子は2%であるのに対し、フランスは65.2%(2022年)である。法律婚、事実婚、その中間形のパックスがおよそ3分の1ずつといわれているが、どれが子どもにとって有利ということはない。結婚に関する規範意識が緩やかな国ほど少子化は深刻でないといわれている。実際に、結婚が規範である場合、交際期間に数年、結婚の準備に1年かかると、出会いから子どもを望むまでかなり時間をかけることになる。人は先々について明るい見通しがあるときに子どもを望むと分析する統計学者がいる。フランスの婚外子の84%が誕生時に父親に認知されていて、大半は安定した関係性の両親のもと生まれているという報告もある。

誕生時に父親に認知されていなくても、親になってほしい人が現れたら、認知してもらうことができ、子ども自身がその親を選ぶこともできる。子どもに二人の親がいることは資源であると考えられている。男性が認知しない場合、母親は出産後、裁判所に認知を求めることができ、男性が出頭しなかったりDNA検査に応じなかったりすると父親であると決定され、子どもが18歳になるまでの養育費の支払いが義務付けられ、公的機関が代理請求や給料からの天引きをすることもできる。実際にはフランスの婚外子の84%が誕生時に父親に認知されていて、大半は安定した関係性の両親のもと生まれているそうだ。両親ともに認知しない場合は子どもの養子縁組が可能になる。また、1年以上親権者が積極的な親の役割を果たさない場合は親権放棄の手続きの対象になり、養子縁組が可能になる。そのため施設などで子どもが親を待ち続けるというようなことはない。

フランスは1987年から共同親権制度で、離別しても暴力などがない限り親が二人で教育を担う。その多様な家族形態の中で、家族を支えるためにさまざまな工夫がなされている。フランスの人口は日本の約半分、子どもの数は約3分の2だが、2020年に子どもと同居している800万世帯のうち66%は子どもが両親と同居していて、25%は主な生活の拠点を片方の親のもとに定めている。9%は片方の親とそのパートナーとその子どもなどが再構成家族として暮らしている。また別の統計では、両親と別居している子どもの12%である48万人は両親の家に半分ずつ居住しているとされる。両親が地理的に離れているときは、一週おきの週末と16週の長期休暇の半分を同居していない親と過ごすという子どもが多い。

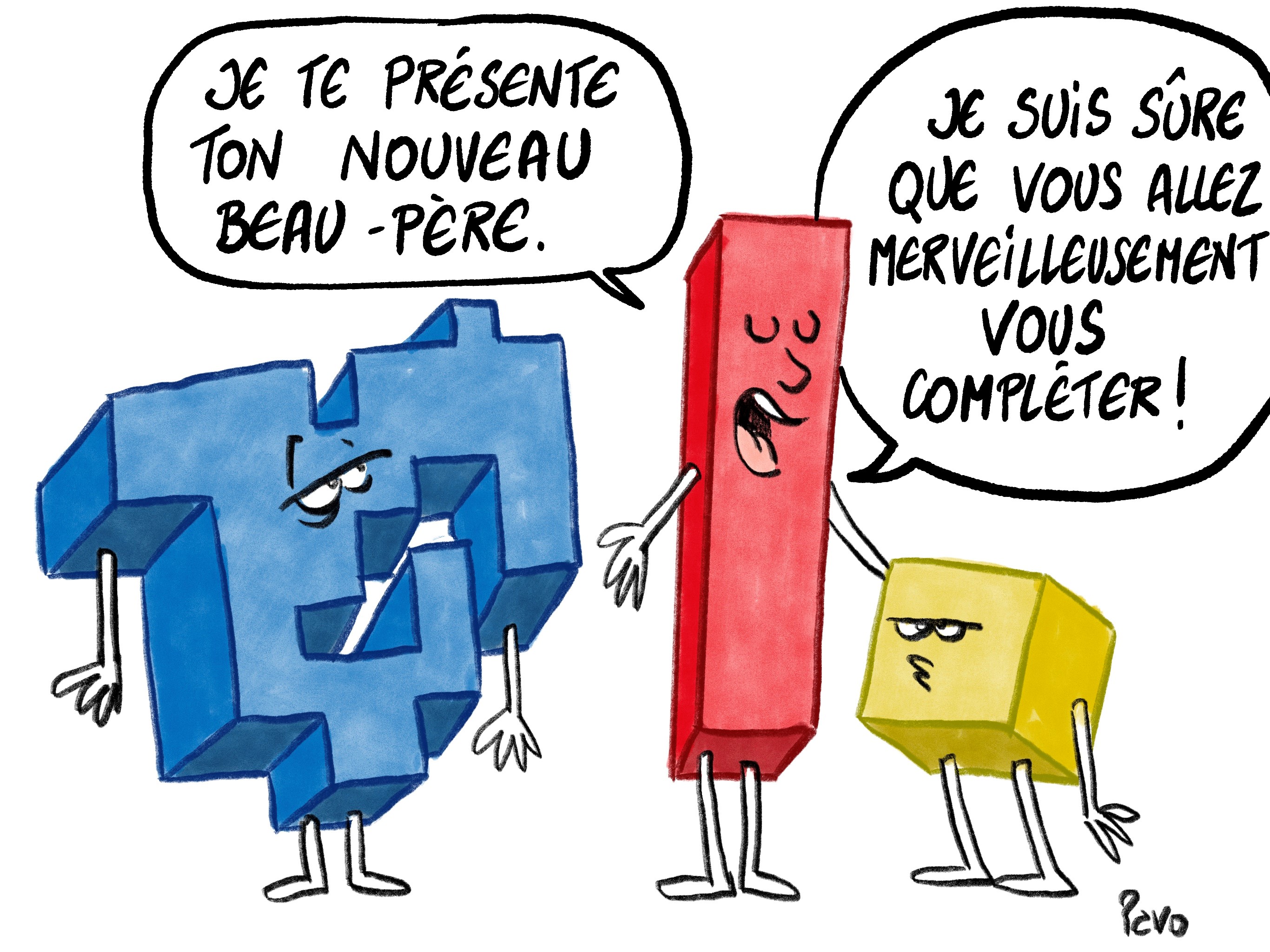

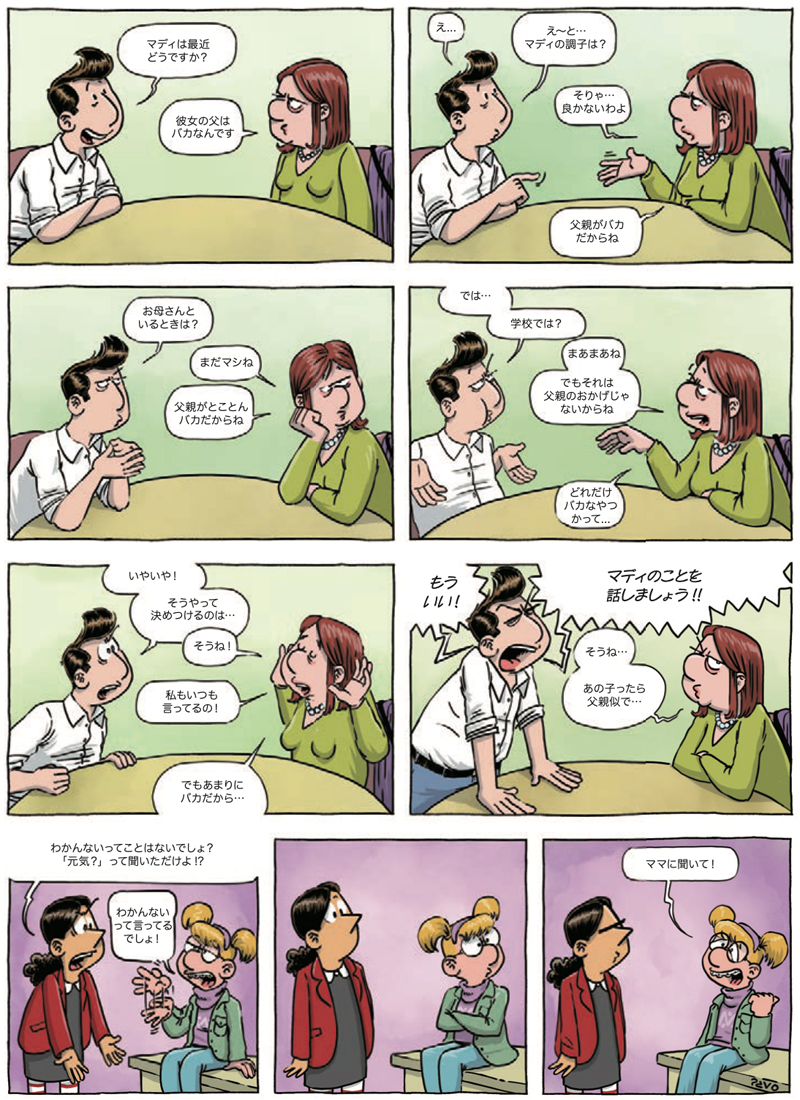

「あなたの義理のお父さんになる人よ」

「まさにあなたにピッタリと思うの!」(絵:パボ)

フランスにおいて離婚時は両親間の関係性に関わらず、二人の親が子どもに教育と愛情を与えることができるようにすることが重視されている。両親のどちらが親としてふさわしいという考え方はせず対等とされる。両親間の関係性や歴史と、親子としての関係性は分けて考えられ、子どもの権利条約18条にあるとおり、「両親それぞれが現在親として子どもにできること」に取り組めるよう国が支えなければならない。子どもの権利条約第3条の“interest”が日本語では「最善の利益」と訳されているが、「子どもにとっての関心」を選択の際優先するという意味である。子どもの権利条約9条にあるように、「子どもにとっての関心」に反しない限り、子どもは両親の両方と関係を維持することができる。子どもが離れて住む親に会いたい場合は、同居する親にそれを拒否する権利はない(市民法373-2-1)。子ども自身が人間関係を選び築く権利を認め、「子ども自身が頼りたい親戚や第三者を選び頼ることができる」(市民法371-4)と定めているので、子どもが親戚宅で暮らしたい場合や元里親宅に定期的に泊まりに行きたい場合など、専門職がそれを支える機会は度々ある。

子どもたちにも必要な情報が共有されている。小学校1年時から道徳教育ではなく、未成年に関する法律などを学ぶ市民教育が行われる。そこで使われる子ども向けの法律の本にも、「子どもは両親に会う権利があります。両親が離別して、片方の親がもう片方の親に会わせない場合は250万円の罰金…」など明確に書かれている。

子どもの権利を大人たちが守るための工夫

離婚する際は裁判もしくは弁護士か公証人による手続きが必要なので、必ず司法の専門家が子どもの権利状況を確認する。子どもが二人の親と暮らす方法、養育費の支払いが明確に決められる。大人は子どもに、裁判官に自分の意見を言う権利があることを伝えなければならない。家族裁判所の役割は、子どもが安全に両親から教育と愛情を受けられる方法をオーガナイズすることである(市民法373-2-1)。判断のために調査が必要な場合は民間の専門機関を指名し、国家資格があり児童保護を専門とするエデュケーターが、親子の関係性や親戚の状況などを3か月かけて調査する(市民法373-2-12)。子どもが親戚宅に預けられるときも、親権者は家族裁判所に届け出ることになっており、エデュケーターが定期的に子どもの住む場所に通い在宅教育支援をすることで、子どもが転々としたり、親戚との関係性が悪化したりするのを防ぎ、子どもの権利が守られることを保障する。

(絵:パボ)

家族の変化を支える方法として、家族仲裁や面会スペースなどが公的な費用で用意されている。これらの親子を支援する機関の専門職には、子どもが両親と良い関係を築き育つことができる権利を保障することが求められる。親を支えることで子どもの権利を守るという原則である(市民法375-2)。

子どもの育ちを保障する初めの一歩は妊娠4か月のときである。妊娠初期面談が義務付けられ、産科病院は妊婦とパートナーの関係性や子どもを迎える状況を確認する(公的健康法L2122-1)。本人かパートナーにひっかかりがあるときは「病院の人が安心するまで放っておいてくれない」と表現されるほど、カップルセラピーや心理相談など出産前のサポートが行われる。公立の大病院が大半で、産科専属のソーシャルワーカーや心理士がいるからこそである。さらに、保育園費用の計算や請求を担当する社会保障の家族部門CAF(家族手当基金)は、両親の離別などの情報を自動的に得るため、CAFのソーシャルワーカーや心理士が、家族の相談を待たずに子どもの状況の確認や支援の提案をする。CAFが養育費の代理請求や立て替えを行い、家族仲裁や面会スペースの費用も出している。

家族仲裁

家族仲裁は国家資格の家族メディエーター(仲裁専門家)が務める。家族メディエーターは争いの解決よりも、関係性をどのように改善できるかに力点を置く。 面会スペースを運営している団体と同じ場所で家族を迎えることや、田舎の役場なども毎週巡回し、誰でもアクセスできるようにしている。無料もしくは所得に応じて利用でき、裁判所に届け出る養育費の分担や相続に関する文書の作成、同居・別居に関わらず思春期の親子の葛藤を乗り越える手伝いもする。家族としての理想が崩れた状況から、どのような家族を作りたいかを質問し、ニュートラルな第三者として家族の絆が再形成されるように支える。

離別の際は、二人がカップルとしての関係を解消しても、子どものためのチームとして新たな関係が築けるようにする。「子どもが育つには村1つ必要」と言われるように、親戚も含め子どもを取り巻く多くの大人が子どもに愛情を与えられるようにする。家族仲裁は、親には子どもにとって良い方法を考える力があることを前提に、怒りや罪悪感、恨みといった荷物は置いていき、平和に暮らせるための工夫を見つける場所である。今にもはちきれそうな相手に対する怒りが、穴を一つあけるだけで萎むこともあるし、些細なことが原因だったということもある。苦しいときは自分が生き延びることを優先して他の人のことは十分考えられない、そんなときに助けを求められる場所が身近にあることは貴重ではないだろうか。

面会スペース

子どもが別居している親や親戚に安全に会うための場所、引き渡しのための場所で、国がガイドラインで詳細に原則や方法を示している。前述のCAFが財源を担っているので、無料で利用できる。心理士やエデュケーターがいて、事前準備として親と面談し、立ち合いもする。子どもと一緒に電車に乗って引き渡しをするサービスを提供する機関もある。

専門職はとてもアクティブに関わり、親子間でメッセージが明確に伝わるように言葉を言い直して確認するなど、コミュニケーションを支える。アクティビティを提案し、普段別々に暮らす親子がお菓子作りなどを共に楽しむ時間が過ごせるように工夫もする。子どもが裁判官の指示で通うこともあるが、親に会う用意ができていないときは無理に会うことはさせず、専門職がしっかり話を聞き状況を裁判官に伝える。片方の親がもう片方の親に会うことを心配している場合は、枠組みを定め直す。子どもの前で「かわいそう」「心配」と話すような状況を放置せず、親としてできることを支えて親自身の不安も聞く。

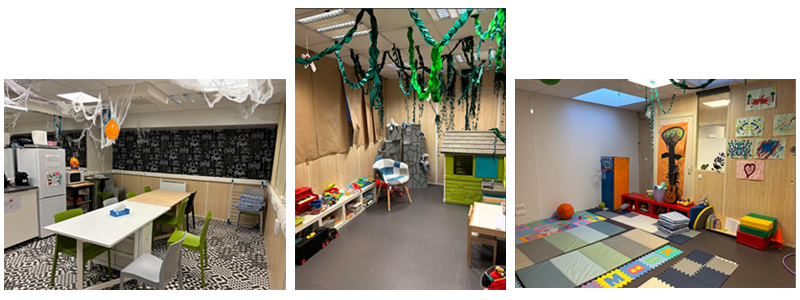

年齢に応じた空間づくりがされ、

お菓子作りを介しての交流などもできるようにしている

専門職に求められる最低限は、子どものニーズと感情に気づいて対応し、安全を確保できることである。子どもが暴力などを思い出し、この場で初めて話すこともある。非常に専門性を要する場所であるが、一緒に住まなくなった親から安全に愛情と教育を受けられるようにするために必要な枠組みであろう。

本来、心理相談やトラウマケア、家族セラピーなども一緒に受けられると、より包括的に傷ついた人や家族を支えることができるのだが、先の2つは親子支援の国の財源、後者は児童保護の県の財源と、連携し合っていても同じ場所でサービスが受けられない。これは改善が期待されている。

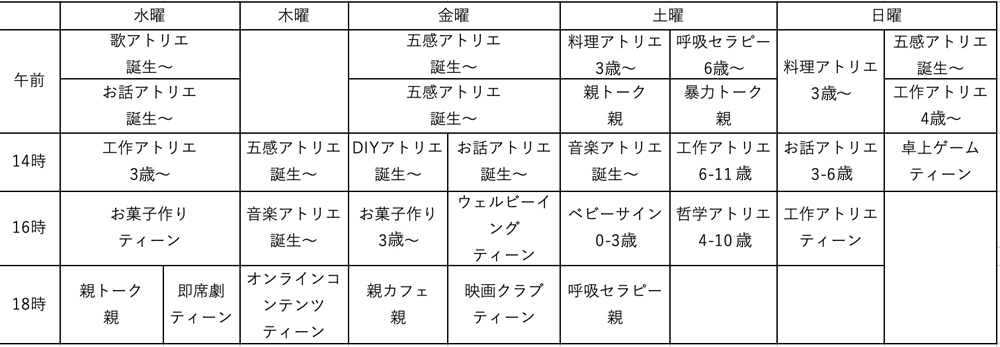

●「家族アトリエ」として提案している一週間のプログラム

親子アトリエは利用したいときに単発、無料で参加できる。一対一の面会よりは、子どもの楽しめそうなアトリエに参加する形で親子の楽しい時間を過ごし、関係性を助けてもらう親も多い。親子で参加し前後にエデュケーターや心理士に相談をしたり、子どもだけ参加しその間に親がエデュケーターに相談したりする。親がしたい活動、親の得意なことを提案し皆でスポーツやイベントをする機会も多い。また、プログラムは通りに貼り出され、近隣住民も単発、無料で自由に参加できる。地域の親支援機関としての役割も担っている。

在宅教育支援

両親を支えるさまざまな方法があっても、利用せず葛藤が続いていることもある。親が関係性を助けてほしいときは在宅教育支援が利用され、子どもの様子が「心配」される状況が改善しない場合は、子どもの権利を守るために裁判官によって同じ支援が命令される。親が子どもにとって良い判断ができない場合は国が子どもを守る。裁判は半年か1年おきに行われ、心配がなくなるまで見届けられる。在宅教育支援は民間が担うが、県の児童保護予算で運営され、1人のエデュケーターで14家族ほどを担当する。エデュケーターが家庭に通い、親子それぞれのニーズが満たされるように具体的に支える。エデュケーターは連絡が取れなくなった親を探し出すことや、子どもが海外に住む親に会えるように費用を得るための手続きもする。

パリ市に5つある在宅教育支援機関のうち1つで調査をしたところ、調査対象となった37家族のうち両親が同居しているのは4家族で、その4家族ともに両親間に葛藤があった。残りの33家族は子どもが両親の間を行き来して生活していたり、片方の親と主に暮らしている。以下、いくつか取り組みの事例を紹介する。

●事例1

●事例2

●事例3

●事例4

これらの事例が示しているのは、もしも在宅教育支援がなかったら、子どもは両親に引き裂かれるような思いをしたり、片方の親を見捨てるような経験をさせられたりした可能性があるということである。エデュケーターたちは家族の「歴史を書き変える」ことをしようとしている。暴力や悲しい出来事で離れ離れになってしまってはその記憶が強く残ってしまう。そうではなく、大人が子どもに謝り、努力し、愛情をたくさん注ぎ関係が再構築され、歴史を書き変えるのを支える。愛は存在しない、存在するのは愛の証拠のみという。親たちが愛の証拠を積み重ねられるように具体的に手伝おうとしている。子どもたちはエデュケーターに悩みを話し、困難な環境においても調子を回復し、自分なりの希望を表現し、未来を描くようになれることが多い。しかし、大人たちの葛藤や不調は在宅教育支援があっても改善しないことはある。子どもの権利を守るには必要な仕組みだが、これがあれば十分というわけでは決してない。

「堂々めぐり」

フランスでは、子どもが二人の親から愛情を受けられるよう支える仕組みをつくり、全国どこでも同じサービスが利用できるよう制度が整えられている。それでも、離別や同居を繰り返す親や、片方の親への対抗心が強い場合など、両親の状況が子どもの環境として整わないことが多くある。単独親権を勝ち取るために、父が娘に性加害をしたと母が虚偽の申告をし、その話を子どもが抱えて生きざるを得なかったケースもある。だからこそ、一時点でのアセスメントや判断ではなく、継続的に関わり、いつでも助けを求められ家庭内だけで抱えずに済むよう専門職が支えるのだ。専門職たちは大人の争いに子どもが巻き込まれないように、子どもにとっての希望を子ども自身が表現できて、それが叶うよう奮闘している。

多様な家族が良い、悪い、ではなく、すべての人が居心地よく過ごせる社会をつくるために工夫を続けることが大事だろう。それは、困っている人がいたら一つずつ一緒に解決することの積み重ねによって実現できる。

参考リンク

- ●面会スペースに関するガイドライン:連帯保健省, 司法省, Référentiel national des espaces de rencontre.

- ● 家族仲裁に関するガイドライン:社会保障の家族部門CAF:

https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/768/Partenaires/

Pages/2025/C-2024-253_Referentiel-Mediation-Familiale.doc - ●社会的養護のもと暮らす子どもの親権に関するガイドブック:連帯保健省,2018, “L’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance”

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_acte_usuels.pdf - ● INED, 2024, Mariages et Pacs données annuelles de 1990 à 2023.

- ● INSEE, 2021, En 2020, 12 % des enfants dont les parents sont séparés vivent en résidence alternée