フランスの親子まるごと支援

第8回

専門職のウェルビーイングとバーンアウト予防

もくじ

本記事では、フランスの福祉現場で、働き手がウェルビーイングを保ちながらいかに成長を続けられるかについて、実践的な方法やチーム・組織全体での取り組み、工夫がされているかを紹介する。読者の皆さんの分野でも、働き手の健康とモチベーションの維持を支えることが、支援の質の向上に直結するといわれているのではないだろうか。バーンアウト予防として「働き続けることが喜びとなる環境づくり」のヒントに役立ててほしい。

仕事のウェルビーイング

エデュケーターと親子のやりとりを追ったドキュメンタリー映画『いつも隣で』(2020フランス)の中で、観るたびに胸に響く言葉がある。エデュケーターが運転をしながら目を細めて「私がウェルビーイングを感じてこの仕事を続けたいと思う理由は、相手が望む場所を自分で見つけられるようにできるから。相手の望むことが明確になっていって、開花するのを支えられる」と話すシーンだ。筆者は日本でソーシャルワーカーをしていたとき「自分が仕事の中でウェルビーイングを感じる」という発想はないまま重いうつ病になっていた。その私が渡仏して十数年、エデュケーターに会いに行くのが大好きで通い続けているのは、エデュケーターたちが楽しそうに働いている輝きに惹きつけられているからだと思う。特に管理職たちは、一緒にいると「私はとてもポジティブな活動をしている、もっといい仕事ができる」と思ってしまうような、背中を優しく押してくれる存在だ。

大好きな管理職たちに、なぜそんなに楽しそうに仕事をしているのか、モチベーションを燃やし続けられるのか聞いてみた。「インスピレーションとなる出会いがたくさんあった」「こんな素敵な管理職になりたいと思うモデルがいくつもあったから、今もよくあの人ならこういうときどうする? と考えてより良い仕事がしたいと情熱が燃える」「たくさん新しい企画をして、挑戦をして、福祉を前進させている感覚が楽しい」「ポジティブな意見をくれる人がたくさんいるからどんどん進んでいけると感じられる」「同僚があまりに素敵な人たちだと思う。尊敬している人がたくさんいるから私もいい動きがしたい」「利用家族のクリエイティビティに感動するし、職員のクリエイティビティも素晴らしい。すごくいろいろしたいこと、親子がもっと幸せになるためのアイデアがたくさんある」という意見だった。

楽しく仕事が継続できるように工夫していることも聞いた。「自分がまずケアされているようにする」「チームメンバーがケアされていると感じていて、仕事の喜びが保障されている職場だと感じられるようにする」「労働条件を確保する、安全だと感じられる環境の保障は最低限。だから不可能と感じるミッションを上から言われるようなことがあってもチームに無理なことは絶対に頼まない。曖昧な指示は受けない」「良い雰囲気や空気、あたたかい気持ちになる時間が日々あること、ウェルビーイングがあること。みんなの誕生日を祝って、音楽を流して、楽しいことについて話す時間をつくる」「空気を調整し、安全と喜びと好奇心があるか、一緒に過ごすことを楽しんでいるか気にすること」などの意見が出た。

在宅教育支援機関で観察すると、最初に出勤するのはチーム長だ。朝9時に来て、今週のお花を飾り、コーヒーを入れ、棚の埃などを払い、買ってきた菓子パンをお皿に並べ、9時半までに徐々にメンバーが集まるとみんなで朝食をとりながら話す。とくに月曜の朝は、たっぷり1時間は週末にどんな楽しいことをしたかそれぞれ話し、たくさん笑う。お昼もみんなで食べる。仕事の話はしない。夕方それぞれ面談などが終わりおやつを食べる時間にそれぞれあったことを話し上司に受け取ってもらってから帰途につく。17時にはもう誰一人職場にはいない。写真は大好きな管理職の一人が、結婚が決まったエデュケーターのために朝早く出社し職場をデコレーションしている写真だ。服まで合わせてきている。どんなときも笑顔で登場する頼もしい人だ。もう20年同じ場所でチーム長をしている。ときには外出から帰ってきたエデュケーターがチーム長の部屋に泣きにくることもある。そんなときは、その場にいる人たちで集まり1時間近く話を聞く。

職員たちがうれしそうに話すのは「求人情報をSNSに流したら、親や若者が見つけて『とても良いチーム、おすすめします!』とシェアしてくれた」というできごとだ。

仕事におけるウェルビーイングについての調査が近年さかんに行われている。それは、フランスにおいても対人援助の仕事の離職率が特にコロナ禍以降多いからだ。負担の大きさに対し給料が高くないことなどを職員たちは度々主張しているが、給料よりも、仕事結果の質に満足できることが仕事を続ける大きな要因となっていると示す研究がある。Canguilhemによると、エネルギーを使った結果がポジティブなときにウェルビーイングにつながる。エネルギーが必要でも、気持ちいい疲れ、仕事結果に対する誇らしい気持ちがあれば疲れが蓄積しない。いい結果が出せる枠組みを保障し、健康が維持できて、ウェルビーイングを感じることが、仕事を続ける選択をする大きな要因であるとする(Canguilhem 2013)。

環境を整える

職場の環境としてどのような工夫をすることができるだろうか。ウェルビーイングには生産的な仕事ができる環境が重要だ。日本の役所のような大部屋はフランスでは滅多に見ない。福祉事務所のソーシャルワーカーたちも2人部屋が基本であり、職員が執務するフロアに利用者は上がってこない。面談は地上階の面談スペースを使い、必要に応じて職員がオフィスから降りてくる。また、いつでも呼び出せるわけではなく、オフィスアワーは何曜日と決めていて利用者と会う日とデスクワークする日を分けている。秘書がいるので取り次いでもらうまで電話にも出ない。

Lupienの調査によると、人は仕事で1日あたり3万5000回判断が迫られる。平均6分ごとに阻害されており、一方で、仕事に集中するには平均28分かかる。分割され細分化された仕事ではIQが10も低下する。阻害される回数が多いと、仕事時間の4割を違う仕事への移行にかけている。そのため、集中できる環境を整えることは非常に重要であると指摘する。Lupienによる6万人を対象とした調査によると、職場でおかしいと感じることがあったり、理不尽なことがあったりするときに次のような影響がある。

38%は仕事の質を下げる、47%は実質仕事している時間数を下げる、48%は努力のレベルを下げる、63%は誰かを避けたりするために時間を消費する 、66%はおかしいと感じることについて考えたり話したりすることに時間を消費する、78%は組織への貢献度やエンゲージメントを下げる(Lupien 2024)。

理不尽な職場環境に耐えられず離職するとき日本では「自分だけ逃げるのか」などと悪者扱いされることがあるが、続けている人たちもパフォーマンスにおいてロスが出ている可能性があり、能力の無駄遣いが起きてしまう。

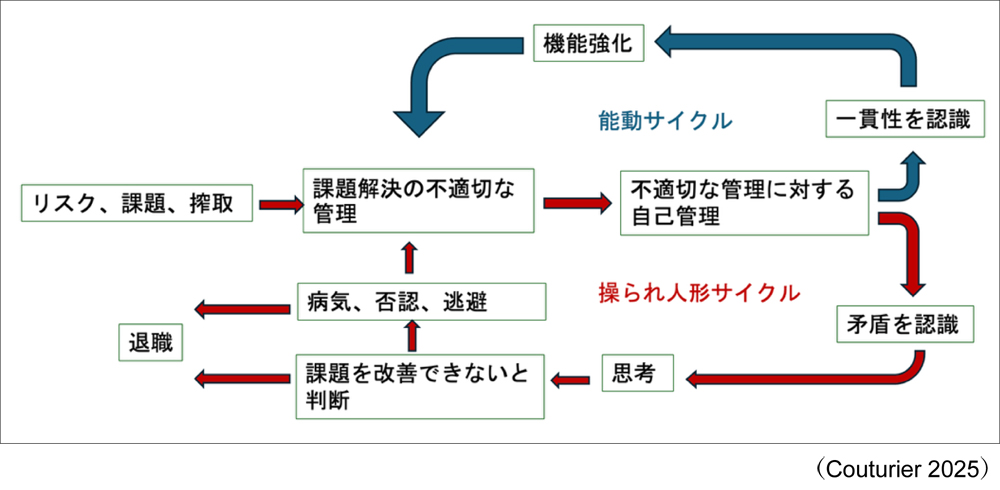

さらに、理不尽に適応すると、パワーレスサイクルに陥るという研究結果もある。リスクや課題や搾取に対し不適切な管理がされると、その中で自己管理が迫られ、矛盾を認識すると退職するか、病気になったり問題の否認や逃避行動をとったりすることによって生き延びることになる。

日本で「福祉の人材は不足している」と言われるが、社会福祉士資格登録者数は25万7000人、精神保健福祉士は9万3000人いる(2025年内閣府)。フランスはエデュケーターとして2022年に活動しているのが12万3000人、ソーシャルワーカーと家庭経済ソーシャルワーカーが合わせて11万7000人である。日本の人口は2倍だが、福祉の資格まで取得した人が格段に少ないわけではない。ウェルビーイングを感じて仕事ができる枠組みを用意すれば、貴重な人材をより生かすことができるのではないだろうか。

さらに筆者は日本の労働環境において「評判搾取システム」が作用していると考える。先々の自身の立ち位置を安全にするために自分の評判を気にしなければならない。そうすると、職員の関心として最優先は利用者ではなく上司や管理者の方になる。結果、職員は搾取され、利用者の状況が優先的に改善されない。筆者は日本でソーシャルワーカーをしていたとき、福祉事務所で80家族200人を担当していた。その状況が代々引き継がれ、改善されなかったのは評判搾取システムがあるからだ。会議などを除き月140時間勤務しているとしたら職員は1人の利用者に1か月で30分程度しか時間をかけていない。それで家族に対し有効な動きができるはずがない。

フランスでは異動がないので、就きたい仕事、ともに働きたい上司を選び就職する。その仕事をしたい人が担当しているというのは、ウェルビーイングにとっても仕事の質にとっても重要な要素だろう。長年同じ仕事を担当するからこそ改善に向けた提案もしていくことができる。

在宅教育支援の調査先では雇うときに3つの項目を重視するという。「開花していて、自分自身と調和的に生きている人か」「感情的な安全がある人か」これはつまり、困難があっても乗り越えることができ、行動や反応について安定性があるということでもある。専門職にとって大事なのは知識や経験ではなくあり方(第7回参照)なので、知識や経験を前面に出す人は要注意である。自分自身をよく知り、資源を相手と豊かに分かち合えることが大事とされる。そして最後に「チームで動くことができる人か」という点をみるそうだ。

バーンアウトを防ぐ

日本で生活保護担当として働き、うつ病で退職した筆者にとって、フランスのエデュケーター専門学校の一年目にバーンアウトについての授業が行われていることは大きな衝撃だった。「一番コミットした人からバーンアウトする」というメカニズムについて事前に学べていたとしたら、病気になることが防げていただろう。そして、「他の人にできることが自分にはできなかった」という深い挫折感を何年も引きずることもなかった。うつ病になったときに、職場の上司や、頼りにできそうな先輩たちの反応で一番多かったのは「体調管理が社会人の基本」というもので、「精神疾患は割れたガラスのようなもので元には戻らない、仕事を続けるために割れない心を維持することだ」と言う指導担当職員もいた。精神科医にも「誰もが苦しくても仕事に毎日行っている」と言われた。2000年代後半にバーンアウトの話をする人は筆者のまわりにはいなかった。

バーンアウトは「過剰」についての不調だと考えられている。依存症と同じように、仕事をし過ぎ、期待が大き過ぎ、エンゲージメントが大き過ぎると、エネルギーを消費し過ぎて枯渇してしまう。社会と自分の間に距離が生まれてしまう。つまり、一番熱心な人から不調になるのだ。適応できないのではなく、その人が力を発揮するにあたって障害が多過ぎたということである。先ほど不合理やフラストレーションへ適合する人がいることについての調査を紹介したが、その反対なのである。バーンアウトするのはグループから疎外された人ではなく、一番そのゲームにコミットし参加しようとした人ということになる。それは「意味がない」のではなく「意味があり過ぎた」のである。Couturierはバーンアウトしないために、職業として極めていると感じられ、スペシャリストとして動くことができていると感じられること、職業として発展させられていると感じられること、仕事を通して素晴らしい作品を生み出していると感じられることが重要であるとしている(Couturier 2025) 。

その中で、「仕事の意味」というコンセプトがバーンアウトの予防にも健康にも有効であるとされている。Perezによる調査では「仕事を変える可能性が高い」と答えた人に理由を聞いたところ、調査対象全体に比べ「仕事に意味を見出せない:1.3倍」「仕事の負荷が大きい:1.2倍」「上司の支えが不十分:1.1倍」「給料が十分ではない:1倍(イコール)」と、給料の満足感よりも仕事の意味をあげる人の方が多いことが示されている。さらに、「意味を見出せない」と答えた人は、全体平均に比べ病休が1年あたり平均で3日多く、うつ症状を感じている人が13%と全体に比べ2倍も多い。人々は何に「意味を見出す」のだろうか。Perezの調査では「社会的に意味があり、人の役に立つ働きをしている」「自分の倫理観と一致している」「自己の発展の可能性がある(自分の得意なことを発揮できる、クリエイティビティを発揮できる)」という内容が示されている(Perez 2025)。他にも「仕事の意味」についての定義が示されていて、Molinierは「何かをつくるだけではなく、社会を変えるだけでもない。自分自身が変わる、自分自身が発展する、健康的になり、アイデンティティが形成される」(Molinier 2002)、Dejoursは「社会の中で価値がある活動なのか、自身の発展という方向性で意味のあることなのか」(Dejours 1993)が重要であるとする。これらから言えることは、働きすぎている状況も、意味を見出そうと必死にあがいている心理であると理解することができる。

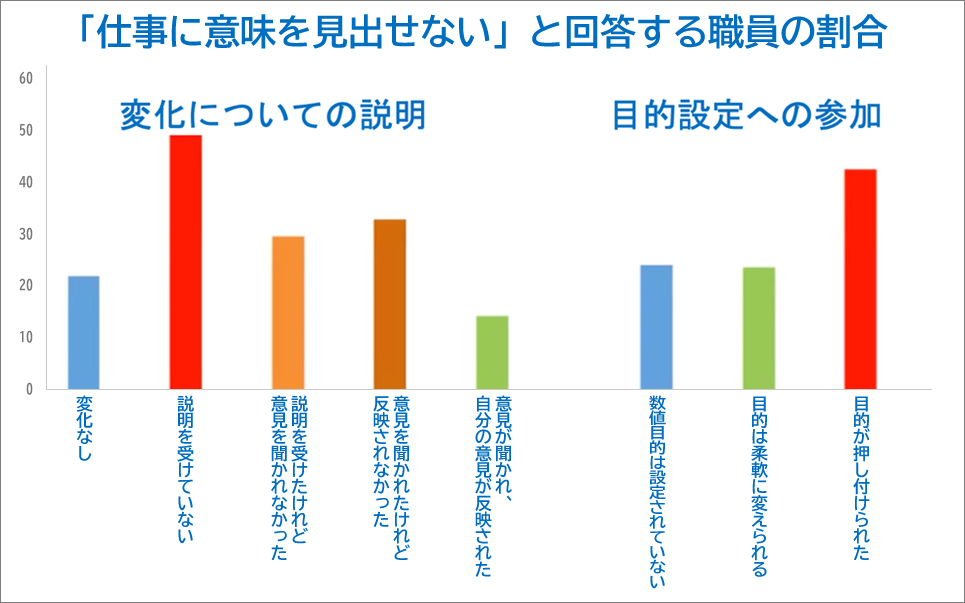

仕事に意味を見出すための工夫として何ができるか示唆が得られる研究はいくつもある。例えば職場で大きな変化があったとき、ダメージを受ける人もいれば、変化を経験していない人よりも仕事に意味を見出す人もいるということが明らかになっている。何がその違いを招いているかというと、職員の変化への参加の有無だ。職場に大きな変化があったとき(仕事の方法の変更、チームメンバーの変化、オーガナイゼーションの変化、人手不足、場所の変更)、十分説明があったと答えた人が56%、意見を聞かれた人が35%、自分の意見も取り入れられたと感じた人が16%いた。「変化があったとき説明が十分なかった」人は、なんと50%もが仕事に意味を見出していないと回答している。一方で、「変化があったが、意見を聞かれ、それが反映された」人は、変化がなかった人よりダメージが低い。これは、人は意味が理解できないものを押し付けられるとき、受けるダメージが大きいことを示している。職場において自立した専門職として認められていると感じられること、話す機会があること、職員が自分で内容を決められる時間が就業時間内にあること、職員の疑問や問題には必ず上司は答えを出すことが重要な要因であるとしている(Perez 2025)。現在フランスでは、公的機関も民間企業においても、一部予算の使い道について市民や従業員がプロジェクトを提案し、自分たちが投票して予算の使い道を決めるという「参加型予算」が進められている。関わっている人のコミットメントを増やし、変化に自分も参加しているという感覚を引き出すことができる工夫である。

また、職員同士の対等な関係性がないと専門性が低下し事故が起きやすいことを示した研究もある。Vassyが大小の産科病院において20回ずつ分娩室にて出産を観察し、携わった専門職にインタビューをする社会学的観察調査を2018年に行っている。その結果、医師が協働を拒み、看護師や助産師に部分的な役割しか求めず従属的な扱いをする病院では、専門職たちは養成課程で得た能力を失い、技術の質の低下が起こり、ミスが増え、職員自身が職業アイデンティティを失うリスクが高かった。助産師や看護師は臨床的な判断を下す機会が少ない中でスキルを失い、医療知識の積極的な更新もしなくなる。さらに、争いを避けるため抵抗しない状況があると、自分の意に反することについて患者に説明をせず医師に聞くよう伝えるなど関わりが消極的になっていた。職業ガイドラインに従わず最低限の動きしかない人もいた。その結果、非専門職化がおき、安全面でリスクがあった。一方で、協働し、助産師自身も自発的に出産に積極的に関わり、出産方法の選択に参加し、判断において助産師の意見を医師が聞いているところではミスが少なかった。協働関係にある病院では、1日の始めにお茶を飲みながら医師と助産師や看護師が対等に、昨日の振り返りと、本日の流れや想定されることについて十分情報が共有されていた。つまり、対等ではないことと分業は非専門職化を招き、非専門職化が進んだ機関は職員の採用が困難になり、職員自身が長期間そこで働くと自身の能力が落ち他で採用されにくくなると感じるため早期に転職する。職員同士に信頼関係があり、反する意見も言い合える場所ではお互いの監視が働き安全が守られ、専門職としての能力が維持され、利用者にも透明性のあるコミュニケーションがされると結論づけている(Vassy 2022)。Wittorskiは1998年に能力が高まる条件について書いているが、「問題解決能力が高まっていると感じられる、知識が蓄積されていると感じられる、能力が高まっていると実感できる、他の人の方法を見て学ぶ機会がある、自分で考える機会がある」ことが重要であるとしている(Wittorski 1998)。

日本の福祉現場における専門職の早期退職の背景にもこのような状況は見られるのではないだろうか。日本で人々が能力を高め発揮し、仕事の意味を見出し続けられる就労環境について十分取り組まれているだろうか。人材に無理を押し付け、続かない職員が多いと嘆き日本に専門職が不足していると社会課題のように考える誤解が起きていないだろうか。想いと能力のある人材がたくさんいる。その人材が力を発揮し、みなでより良い社会をつくるための取り組みこそこれからするべきことであろう。

ソーシャルワーク現場で見られる工夫

「管理職の役割は喜びを感じて仕事できるよう保障すること」と管理職が言うように、フランスの福祉現場では絶え間なく職員のケアを続けている。管理職は全国共通の2年間の養成課程を受け資格試験に合格している。職員と利用者の人権を守ることなどを学び、管理職実習も複数機関で受けている。

まず、働き方としての条件として、週35時間、年間258日の労働時間である。つまり、長く働く日があったりするとその分他の日で調整し、有給を消化しないという選択肢はない。研修や学会参加についても雇用主は予算を用意しなければならず、勤務時間内に雇用主が費用を払い参加できるようにしている。なので、週末に研修や学会が開催されることは稀だ。管理職の男女比、管理職の平均所得の男女差、従業員の平均所得の男女差などについて報告義務があり、基準に満たないと罰金の対象になる。学費は無料なので、医師も女性の方が多くなっている。一方で、エデュケーターの73%、福祉系管理職の78%が女性と、女性が多過ぎるのは課題であるとされている。フルタイムではない働き方は頻繁に選ばれており、家族とより多く過ごすため、もしくは資格取得のために8割で働くなどの方法をとる人がいる。無給だが一年休んで旅行など息抜きをしたり、高齢になった親と過ごす選択をしたりする人もいる。休みの人に対し職場からは絶対に連絡をとらないし、グループの連絡網からも外す。また、開業する働き方を選択することが多いのも特徴である。エデュケーターや福祉分野でもいるが、特に看護師や助産師の開業は多い。利用者としては、体外受精に伴う注射や採血やエコーが自宅近くで受けられ、同じ助産師に妊娠中から子育てまで支えてもらうことができ、自宅に来てもらうこともできるというメリットがある。

仕事時間の確保について、そもそも月140時間が労働時間と分かっているので、だいたいどれくらいの時間が必要かによって業務が決められる。例えば『ターラの夢見た家族生活 親子をまるごと支えるフランスの在宅教育支援』(サウザンブックス)で紹介されている、エデュケーターが家庭に通う在宅教育支援は、エデュケーター1人で約14家族を担当する。児童相談所も同じである。ただ、もっとニーズが重い場合は1人で7人を担当、つまり2~3家族を担当し、ほぼ毎日会いに行く。移動時間が長く必要な農村部ではもっと家族数が少なく設定されたりする。ニーズが増えて14家族以上担当する場合は、職員は給料とは別に追加の契約を結び、多く担当する分追加の給料を受け取る。

そして、本人が希望しない限り異動しないため、基本的にその仕事がしたい人が仕事をしていることはとても大きな違いであろう。さらに、どの家族を担当するかはチームで話し合い手をあげた人が担当者になるが、お互い補い合い一人で抱えることがないようにしている。苦手なケースを担当しないということはお互いにとって幸せなことである。現在パートナーとうまくいっていない人は両親間に葛藤があるケースは担当しない方がいいし、ティーンエイジャーが得意な人もいれば乳幼児育児について研修を重ねている人もいる。それぞれが得意分野を磨き、チーム内で支え合う。利用者に信頼してもらうのに、チーム内の職員同士の信頼は不可欠だ。

ケアの方法としては、2週に1回外部から心理士が来て、仕事で負担に感じていること、難しいケースなどについて話し合う。さらに、月1回、特に解決能力の向上が必要なケースについて、その分野の専門家を招き、今後のより良い動きについて話し合う機会を持っている。この2つについてはどこの職場でもされていることだ。対人援助職は、自分自身が仕事道具なので、自分のケアをする時間を確保することは必要である。暴力的な現場に遭遇したときなど、外部の心理士に早めにみてもらうことなどが勧められる。親子とウェルビーイングのアトリエをする機会があるが、そのためにあるエッセンシャルオイルを使い「今日はどんな効果の香りがいい? エネルギーくれるもの? リラックスするもの?」と聞きながら職員同士手のマッサージをしたり、香りを焚いたりもする。お互いに話す機会にもしている。

肯定的な体験が日々できる環境づくりとして工夫されていること

- ●利用者と一緒に過ごす時間がお互いにとって快適であること (最初の約束から、相手の話しやすいシチュエーションをつくる「話すのに、ご自宅、事務所、行ってみたかったカフェ、散歩、どのような方法がいいですか?」と聞く) 。

- ●選ばれる支援者になり、選ばれる支援を提案する(チームで対応し、面談は専門職2人で行うことで利用者が専門職の意見に従わなければならないのではなく、利用者が望む方法が見つけ出せることを目指す)。

- ●ケースワークだけでなくソーシャルワークも行う(職業の発展はそれぞれが前例をつくり続けること。自分で企画したアクションの効果を実感する機会になる) 。

- ●「こんなキセキが起きた」という話題から会議を始める。いい仕事をしていることを確認する機会にする。

- ●連携先に会いに行く。利用者の学校での面談や医療機関との話し合いなどは利用者に誘ってもらい一緒に参加する。

- ●アポイントメントをハシゴしない。チームでのおやつタイムを確保して支援者が抱えこまないようにする。

- ●職場内で誰が誰のケアをするのかを常に意識する。感情を使う仕事なので、それぞれの感情のコントロールを支える。

特に、ソーシャルワークも行うという点がモチベーションを高め積極的に取り組む秘訣なのではないだろうか。機関ごと、チームごと、個人ごとにプロジェクトを掲げて取り組む。それがあることで、グループで進化する喜びを感じ、個人としてチームに新しいものをもたらした経験を味わうことができる。生活保護担当だった筆者にとって印象的だったのは、2週に1度「心の文化」アトリエとして演劇やコンサートを利用者たちとソーシャルワーカーたちが一緒に観に行き、その後お茶をすることで、困ったことだけではない、さまざまな利用者のネットワークや強みについて知る機会になり、ソーシャルワーカーとしてより良く支えることができるようになったし、利用者同士の助け合いも育ったというものだった。

人が仕事を続けることをつらいと感じるのは、サポートがないとき、自分が誰かの役に立つことができているという感覚が感じられないときである。Chabotも、職場環境として、安心な枠組みがあること、問題を解決できると感じて仕事ができるための研修が受けられ、チームがいて、サポートがあること、職員だけでなく上司も孤立していないことが重要な要因であるとしている。重要なのは、自身や仕事が進歩していると感じられ、より良い未来を迎えられる、変えることができると感じられる、クリエイティビティが引き出され、技術的に向上し、ポジティブな関わりがまわりにあることだ。そのために、職員の能動性が保障されることが重要であるとする(Chabot 2021)。

私たちはウェルビーイングを感じながら仕事をする、バーンアウトを未然に防ぎお互いケアするという文化をつくっていくことができる。仕事をする中で喜びを感じられているか確認し、そうでないときはケアし合える工夫をたくさん取り入れる。私たち大人が日々幸せに生きる、幸せに仕事をする環境をつくる。子どもが幸せに育つことができる社会をつくるためには、大人たちが「生きるって素晴らしい」を体現できるようにしていきたい。

参考文献

- ●Canguilhem Georges, 2013, Le normal et le pathologique

- ●Chabot Pascal, 2021, Avoir le temps.

- ●Couturier Yves, 2025, Les déterminants de 50 ans d’évolution du plaisir au travail des travailleuses sociales au Québec.

- ●Lupien Sonia, 2024, Le stress au travail vs le stress du travail.

- ●Perez, Coutrot, 2025, Redonner du sens au travail.

- ●Carine Vassy, 2022, « Coopérer pour résister à la déprofessionnalisation : le travail des sages-femmes en maternité privée », Pratiques de coopération en santé. Regards sociologiques, IRDES.

- ●Wittorski Richard, 1998, « De la fabrication des compétences » La compétence au travail, pp.57-69.