帰ってきた「閑話ケア」……ときどき「講演旅行記」

第15回 講演旅行記-愛知県 幸田町3回目(通算 第144回)

新年早々、昨年分の旅行記が続きます(;^_^A お許しのほどを(^.^)(-.-)(__)

幸田町の旅行記は、第7回(通算136回)にも書いた。昨年度、11月に高校生相手に話したのと、1月に市民向けにも話した。

今度は勤労者相手にストレスの話というご依頼。勤労者対象だから、平日の夜。そんなわけで、去年の10月30日水曜日、13時まで浦和のクリニックで7人の面接をしてから、その足で幸田に向かう。朝からゴロゴロと荷物を引きずりながらの出勤だったわけだ。

昼食後、30分もかからないで東京駅に。ひかり647号で豊橋駅、そこから在来線で幸田へ。16時半過ぎに到着。

東海道本線のローカル駅。到着してちょっとしたら、後方に新幹線の音がする。

この写真の位置からしたら左後方200mくらいの所に東海道街道新幹線が走っていた。シャッターチャンスを逃す…。

今回もU保健師のお出迎え。荷物は車に積ませてもらったが、時間があるから近くの喫茶店に歩いて行こうと言う。言われるまま強風の中、線路に平行した道を岡崎方向に1・2分歩いたら到着。

お店の名前などは許可を得なかったので書かないが、飾り気はないが明るい雰囲気のお店。コーヒー豆の販売もやっているようだ。

何でも、ドリンクを頼むとケーキがオマケに付くらしくて、Uさんの狙いはそれ。私は「カフェ アマザーケ」なる不思議な物を注文してみた。

甘酒を製氷皿で凍らせて、それをグラスに何個か入れ、そこに熱いエスプレッソを注ぐ―のだが…。

いや、その前に、この写真ひどくないか(+_+) 私のアタマがグチャグチャである。なのに、強風で鳥の巣みたいになっているのが面白いから旅行記に載せろと言う…。前回の岡崎観光でも世話になってるし、私の娘世代のUさんのお戯言(おたわごと)に、仕方ないから付き合って載せた次第。

どうか皆さん、カップの方に注目するように。

味の方は、誠によろしい。アフォガードってわかる? バニラアイスに熱いエスプレッソを注いで食べるのね。それの甘酒版といったところか。

甘酒によってエスプレッソがまろやかになる。江戸時代には夏場の栄養ドリンクだった甘酒が、オシャレに変身したものだ。

店主らしきお方に尋ねたら、このお店のオリジナルらしい。

行く機会がある方は是非、味わってみて下され。

2時間無料の駅前駐車場に戻って、会場に向かう。

会場は前回と同じ公民館だが、夜景となると雰囲気が違う。

そして、お仕事。今回のテーマは「働く人のメンタルヘルス講演会 ~ストレスと上手に付き合うためのヒント~」。前回のテーマが「こころの健康講話~あなたは大丈夫? 自分の心と身体に耳を傾けましょう~」だから、かぶる部分も当然あって、同じ話も入るし、前回も聴いたという方もいらしていて、そういう点はちょっとやりにくい。若手のO保健師も来ていて、彼女は1回目の高校の時にも来ていたので「フルコンプリートです」とかなんとか言っていたが、Uさんみたいに係でもないのに私的な時間までこうやって来てくれて、私のファンか? …って、そんなわけはない。義理堅くありがたい事である。

前回も聴いたという町民の方からは、幸田町名産の筆柿の差し入れがあった。今回はまさにそのシーズン。Uさんも用意してくれていたので、大量の筆柿を持ち帰る事になった。素朴な、私の好きな柿。

次が講演のお仕事の証拠写真。

今回の講演、私の向かって左側に、私と同じ方向を向いている方がお2人いるでしょう。なんと、手話通訳者なのだ。聴覚障害の参加希望者がいらしたための事だが、原稿もないし早口で1時間半喋るのを通訳するには1人じゃきついらしくて2人体制になったそうである。

私自身、手話通訳がついたのは初めてで、私ゴトキの講演に……と恐縮した次第。

講演後、Uさんの車で岡崎市のお店へ。今回は、今までもお世話になったUさんの上司のIさん、相談支援事業所のYさん、町内の精神科病院のPSWのTさん、Nさん、Sさんも参加して、7人での懇親会。

この辺の郷土料理らしい「どて煮」と、

メヒカリのから揚げ。

赤味噌によるもつ煮込みという感じの「どて煮」は名古屋が有名、「メヒカリ」は翌日行く予定の蒲郡(がまごおり)でよく獲れる魚らしい。どて煮は、新潟出身のUさんが美味しいと思ったこの辺の郷土料理という事で、今回はそれを食べられるお店にしてくれたのだそうだ。

懇親会は普段、基本的に保健師中心なので、地域の病院関係者などとお話が出来たのは貴重な体験。講演そのものが遅い時間で、しかも車の方が多かったから、ほとんど私一人で飲んでいたようなもので、お付き合いいただき恐縮。

翌朝、9時にUさんのお迎えで観光開始。

断っておくが、Uさんは別にヒマ人ではない。町の福祉課の障がい福祉担当の唯一の保健師だから、色々忙しいのだが、上司のIさんの理解もあって、休暇を取ってお付き合いしてくれているのだ。

最初に行ったのは八丁味噌のお店。前回、味噌煮込みうどんを頂き、味噌を買ったのは「カクキュー」、今回は「まるや」で、□と〇みたいだが、この2軒が八丁味噌の創業家らしい。

もう一枚似たような写真だが、

この左の方で道を見ているのがUさんである。私が路上で写真を撮り始めたので、車が来ないか見張っているところ。子どもと高齢者はこうやって保護される対象になるわけで、ありがたいような情けないような…。

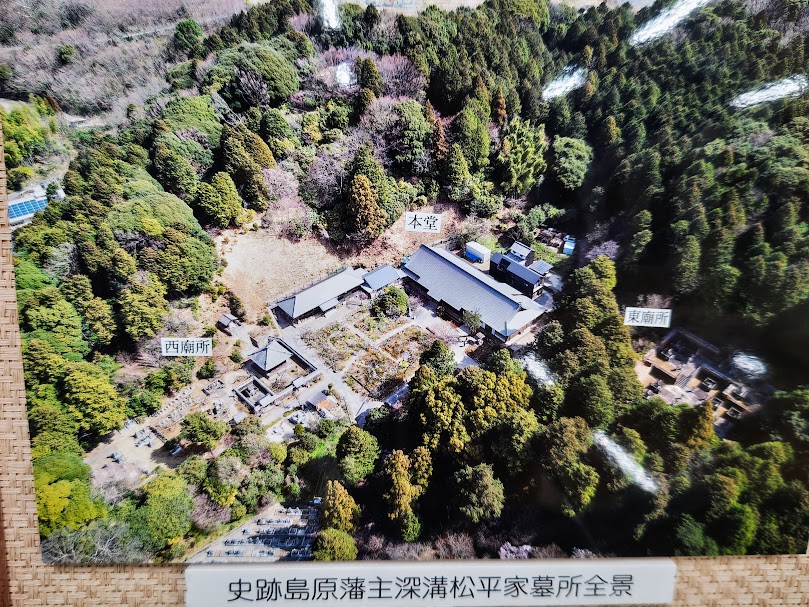

工場見学は今回もせず、続いては、前回立ち寄れなかった幸田町の名刹、本光寺へ。国史跡となっている幕末の肥前島原藩主、深溝(ふこうず)松平家の墓所があるお寺。松平っていうのは徳川家の元祖。その分家みたいな家柄が沢山あって、そのひとつ。

入って行くと左右にアジサイ。

これが有名で、「あじさい寺」とも呼ばれているそうだ。

山門の奥にもアジサイが左右に見える。

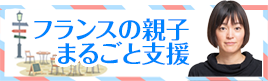

こんな風に案内板があるからわかりやすく、

それに沿って歩く。

これらの墓所の説明は、

で、「願掛け亀」?

早速行って近づくと、こんな場所。

更に近づくと、中には大きな石のカメがこっちを向いている。

説明文によると「寛文12年(1672)建立。参拝者の願いを聞きかなえるため、大きな耳がついている。亀のエリ首(ヘコミ)にサイ銭が入ると願いがかなえられ、万年幸せとなる―以下略」そうだ。一発で成功! 世の平穏と読者の幸せを願っておいた。

徳川家に縁のある1629年製の梵鐘を見て

本堂に参拝して、次の目的地へ。

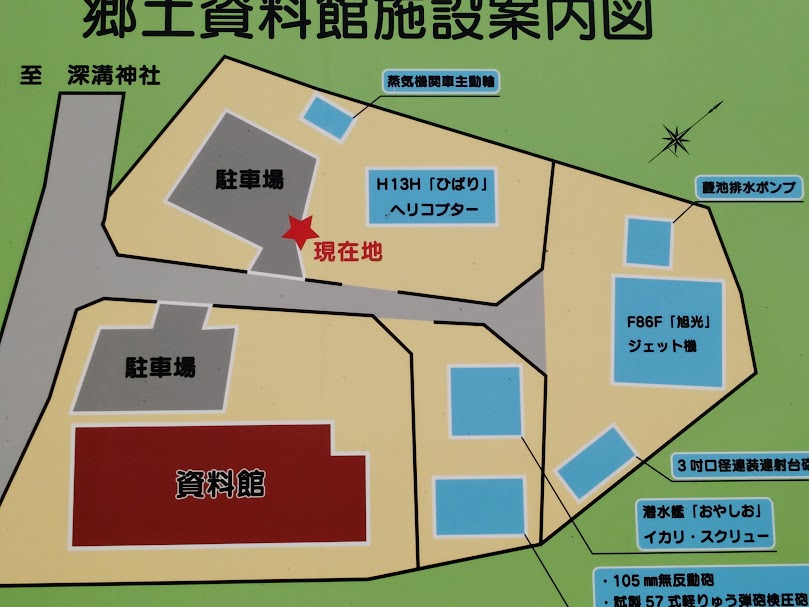

次は、前回訪ねようと思ったら休館日だった「幸田町郷土資料館」へ。

ここはありがたい事に、こういう掲示が。

これだと安心して撮影できる。

中はこんな感じ。

と、まあ、よくある感じなのだが…。外がナゾの資料館だった。

この案内図によると…。

蒸気機関車の主動輪? ヘリコプター?? ジェット機???

あった…。

ジェット機などは自衛隊から貸与されたものらしいが、幸田町と直接関係は無さそうである。でも、普段見られるものでもなく、ジェット機にはすぐ横に近寄れるようにもなっていて、ちょっと楽しい。

歯は無いが、サメの口を覗いているようだ。現役で飛んでいた頃にも中央に、こんな空洞があったのかな。

町の社会科見学は終わって、次は、三河湾に連れて行ってもらう。

三河湾は、クワガタの頭部みたいな形をしていて、伊勢湾に突き出している所。北西側が知多半島、南東側が渥美半島で、今回は幸田から近い蒲郡(がまごおり)市の海岸に連れて行ってもらう。知多半島よりは、渥美半島寄りの海岸。

散策の前に地元で人気だという海鮮のお店に。休日だと行列ができると言うが、この日はガラガラで、先客も一組くらい。壁には芸能人などの沢山のサイン色紙が並んでいる。承諾を得ていないので名前は伏せるが、きっとこの辺では誰もが知っているお店なのだろう。鮮魚も売っていて、近所の人が羨ましい。豪華な海鮮丼を頂く。

そして散策。

海から400メートルくらい離れた「竹島」にはこのように橋がかかっていて、徒歩で渡る事が出来る。

渡った先には神社があったが、今回は時間の関係で参拝は省略。

ところで、ここは海なのだが、我が家の前の川にも飛来するオオバンという水鳥の群れが、橋のすぐ近くにいる。

ここではアップの写真が撮れなかったので、別の所で撮ったのを。

この白い顔が目印の鳥。海にもいるのは初めて見た。カモの仲間には海鴨なんて呼ばれる連中がいるけど。

蒲郡の目的のひとつが、事前に調べていた時に出てきた「ガマニ塩湖」。「ウユニ塩湖」という南米の塩湖で、水面の反射を利用した不思議な写真が撮れる事が少し前に話題になったが、それと同じような写真が撮れるという事で、「ガマニ塩湖」なのだそうだ。Uさんとスマホで調べながら色々探すが、なかなかわからず…。

が、とうとう発見!

まずは橋を渡った島側から陸を見た写真を見て下され。

上の写真の真ん中あたりをもう少し近づいて撮った写真がこれ。

そして、真ん中あたりにあるモニュメントのアップ。

この台座の斜め後ろに回り込み、台座の大理石の鏡面反射を利用して島を撮影したら、こうなった。

……。塩湖でも何でもなかったけど、まあまあ面白かった。最初に発見した人はよく気づいたものだ。

普通に撮れば、

こんな感じだから、確かに面白い写真になったが、天気や時間帯でもっと色々な顔を見せるのだろう。観光協会のサイトなどでも紹介しているのだが、この時は、私たち以外には、この写真を撮ろうとしている人はいなかった…。

こうやって、平和な3回目の訪問が終わった。Uさん、皆さん、ありがとうございました。

幸田町なんて、呼んで頂かなければ、おそらく一生、その町の名前さえ知らないままに終わったであろう。講演旅行の魅力の一つがこれだ。ざっと数えてみたのだが、今まで伺った70余市区町村のうち、講演というきっかけが無ければ縁が無かった土地が、60近くもある。

例えるなら「地域保健」という海を漂っている「閑話ケア」という小舟が、あっちこっちの港から「寄っていけよ」と招かれて、様々な港に私を連れて行ってくれている感じかな。

さて、次は、どこに向かうのかな。