帰ってきた「閑話ケア」……ときどき「講演旅行記」

第17回 講演旅行記-千葉県 大網白里市 2回目(通算 第146回)

2024年最後の講演旅行は12月9日、月曜日。

前の週の金曜日に福岡から帰ってきた私は、千葉県の大網白里(おおあみしらさと)市に向かった。金曜に戻って、土曜は私の場合普通に仕事。日曜は休んで、また月曜に講演。集中する時ってこんなスケジュールになる。2週間に3回なんていう事もあった。スケジュール管理に問題があると思うが、自分がその担当でもあるから、文句も言えない…。ちなみに、奄美大島に2回目に呼んで頂いた時には、前日入りして2日目に朝と夜、3日目に朝と、2日で3講演だったが、これはもう、日常から切り離された本格的講演旅行であって、旅芸人のような気分だった。

大網白里市は2回目である。2015年3月19日に一度呼ばれて市民向けに自殺対策の講演をしたのだが、その事は、まだ紙の月刊誌だった頃の2015年6月号に書いている。頂いた色紙は今も相談室に飾られている。

その時に私を呼ぼうと言い出したのがY保健師。そのYさんから、昨年6月に、今回の依頼が再びあったのだ。

「今回は『山武郡市保健師連絡会』という山武郡市の構成市町の保健師の団体の中の「母子分科会」でのご依頼です。山武郡市は、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、芝山町での構成です」という事で、内容については「・保健師のモチベーションを維持すること(仕事の楽しさを見つける) ・対象者理解のコツ ・嫌々やっている伴走型支援をポジティブに―こんな感じのお話をお願いしたいと思っています」との事。

加えて「講演の時期ですが、山武市でいちご狩りを体験していただく前提で令和7年2月頃を考えております」だと。

これには吹き出してしまった。講演依頼なのに、いちご狩り前提って、Yさんは私の事をどんな風に思っているのだろう? 9年ほど前に会っているわけで、その時の印象が「何かオマケでも付けないと、コイツは動かないな」と思われたのだろうか。

更に。「ちなみに私は連絡会の役員ではないのですが、藤本先生をお呼びしたいために、講師との調整を勝手に申し出ました」だと。役員でもないのに勝手にって…。偉い立場になっておられるのだろうが、何だかおかしなYさんである。

結局、いちごの時期である必要はないとお話しし、12月にお伺いする事になったわけだ。

さて、12月9日。大網白里市に向かうため、東京駅から特急わかしお5号に乗車。

途中、有名な浦安のテーマパークを右に見ながら過ぎ、房総半島に入ると、今度は半島を横切るように進んで行く。海と別れて山に入って、その山を抜けたあたりが大網駅―といった感じ。

10:46、定刻通りに大網着。Yさんがマイカーで迎えに来てくれていて、早速向かったのは本国寺(ほんこくじ)。

ここは、現在、日蓮宗のお寺だが、それとは別に、貴重な存在価値があるお寺なのだそうだ。

江戸時代には、言わば僧侶たちの学校として機能し、明治になってからは、県庁所在地になっていたのだ。千葉県の、ではない。当時この辺りは「宮谷県(みやざくけん)」であって、その県のだ。

設置されていた説明板によると、明治2年からの2年間だけ存在した県で、安房+上総+常陸の国の一部がそのエリア。4年には安房と上総全体が木更津県に統合されて、6年には木更津県と印旛県が合併して、現在の千葉県の原型ができたとの事。

今は人気(ひとけ)もなくて静かな所だけど、県庁だったり僧侶たちの大学のような場所だったりしたわけで、昔は相当多くの人が出入りしていたのだろう。

12時にランチを予約してあるという事で、今日の見学はあと一か所らしい。

が、事前のメールにはこんな事も書かれていた。

「講演会終了後懇親会まで先生をお待たせしてしまうので、本市の珍しい取り組みとして『デジタル博物館』というものがございますので、学芸員が解説をしながらPCでご覧いただくという企画も考えております」

デジタル博物館というのは、私も大網白里について調べた時に出てきてはいたが、「学芸員が解説をしながらPCでご覧いただく」って、どういう意味? まさか私一人のために学芸員の方に何かを頼んだって事?? その時点では、何だかよく意味がわかっていなかった。

車に乗って、移動。平らな土地が多い。

稲作地帯の平野のようだ。そしてその一角に次の目的地。

十枝(とえだ)の森。

十枝雄三さんという、この地の偉人の敷地の跡地が、現在、「十枝の森」として公開されているのだ。

このお方、この地の救世主みたいな方だ。戦前、この平野が大干ばつの被害を繰り返していたため、農民の間で水争いが絶えなかった。で、時の村長だった十枝さんは、利根川から水を引く大工事を考えた。が、それはそんなに簡単なものではない。しかも、太平洋戦争の時期でもあったし。

でも、私財を投じたり、戦後はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部―簡単に言うとアメリカの進駐軍)との交渉を重ねたりして、ついに国家事業として、この引水事業を成し遂げた方なのだ。

この辺の広大な農作地帯の生みの親って事だ。

この土地はそんなわけで、いわば借金のカタとして、一時は人手に渡ったが、雄三氏のお嬢さんが頑張って買い戻したそうだ。後継ぎがいなかった事から、その後、自然保護を条件に市に寄贈されたとの事。

「十枝の森を守る会」というのがあって、森に置いてあった紙面をもとに説明したが、この会のホームページもあるようなので興味のある方はご覧下され。

敷地内には樹齢150年のイロハモミジ、樹齢460年、幹回り5.6mの大楠(クスノキ)などがあり、ちょうど紅葉真っ盛りだった。説明は省略し、写真を載せておく。

観光を終え、市役所駐車場に。敷地続きにこの日の会場の「保健文化センター」もある。

が、まだ会場入りするわけではなく、これからすぐ近くのお店でランチである。

Yさんお勧めの「アヒポキ丼」を頂く。

ハワイの料理で「アヒポキ」というのは、マグロの切り身の事らしいが、よ~く見ても、花にばかり目が行ってマグロが見えない…。

上部を割ってみて、初めてそれらしき物が確認できた。

優しい味。お花も完食。

そして、会場に入るが…。講演の前に珍客登場!

大網白里市のマスコットキャラクター「マリン」ちゃんである。

12月なので、サンタの帽子をかぶっている。

マリンと言えば、最初に紹介した9年前の色紙にも私の周りにマリンのシールが沢山あったが、

まさか、ご本人が登場するとは思ってもみなかった。

何をしに来たのかと思ったら、記念写真に参加してくれるためだった。

マリンちゃんは保健師じゃないらしくて、撮影後に退場。そして、講演。演題は「仕事のモチベーションアップ術~対人援助のコツがわかればうまくいく?!~」

いつも、この旅行記では、あくまでも「講演旅行記」なので、講演の内容や様子についてはほとんど触れないが、Yさんから、「是非講演会の様子もお願いします。(他自治体の参考にもなると思いますので)」という、ご要望があったので、後ほど触れさせて頂くが、今はとりあえず、通常の「講演旅行記」と同じパターンで講演後の展開の話に進もう。

講演後、一度控室に戻ったが、Yさんが呼びに来て、次の企画だと言って、ある部屋に通された。

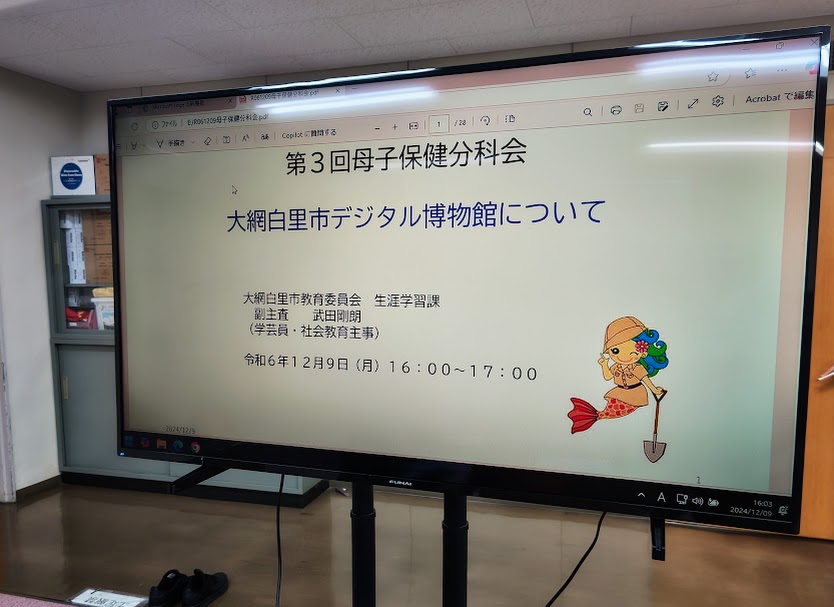

男性が一人いて、土器などがいくつか机上に置かれていて、大きなディスプレイが用意されている。

その方、市でただ一人の学芸員の武田さん、そしてディスプレイには「第3回母子保健分科会 大網白里市デジタル博物館について」と書かれている。

ディスプレイを見る限り「母子保健分科会」での発表のように見えるが、分科会終了後に1時間、私一人のために、上記表題でのプレゼンを用意して下さっていたのだ。

手元にはディスプレイと同じ内容のレジュメも用意されていて、市の概要、デジタル博物館公開までの経緯、その特徴、それを生かした地域振興など、私一人だけのために武田さんが特別授業のようにして下さったのだ。いやはや…。恐縮なんてもんじゃない。頼んだYさんにも驚くが、こんなわけのわからぬ企画に応じて下さった武田さんに、あらためて心から感謝申し上げたい。

過去に福島県須賀川市での講演後に私が博物館を見に行くつもりと言ったら保健師が送ってくれて、更に館の方に何やら呟いて、そしたら入館料が無料になり、学芸員が案内してくれた事があったが、今回はもっとすごい事のような気がした。

私なりに簡略化して説明する。まず、博物館というのは、普通は建物がある。が、大網白里にはそれはない。美術館とか資料館もないが、当然ながら文化財が無いわけでもない。しかし、そんな建物を建てるというのは、今の時代どれだけお金がかかるだろう。

だったら、デジタルで作っちゃおうって事になった。しかし、事はそんなに簡単ではない。物の写真だけ撮影してホームページに載せるだけ―では、博物館とは言えない。そこで、どういったコンセプトで作っていくかが大きな課題となった。博物館というのは「博物館法」という法的な位置づけがあるものだから、それはそれは様々なご苦労があった事だろう。そしてついに「博物館法上に位置付けされた『登録博物館』として、令和6年3月29日付けで千葉県教育委員会の認定を受けました。常設の展示施設を持たず、インターネットを中心に資料を公開している機関としては、全国初の事例です」となったわけだ(デジタル博物館の中の「デジタル博物館の登録博物館認定について」から引用)。

土器などの現物もお持ち頂いたが、画面上ではその一部を拡大化したり裏返したりもできる事等も教えて頂いた。肉眼で現物を見るよりも、詳細が確認できるというメリットがある。触れる事が出来ないのは仕方がないが、ともかく創意工夫の集大成である。あとはね、是非、デジタル博物館(リンク大網白里市 / 大網白里市デジタル博物館)を、直接ご覧下され。

ところで「大網白里」というのは、いかにも「大網」と「白里」がくっついた名前って思うでしょ。駅名は「大網」だけだし。これは平成の大合併よりもずっと昔の昭和29年、大網町、白里町、増穂村が合併して大網白里町になり、平成25年に市制施行なのだそうだ。

で、武田さんとの会話の中で「白里というのは九十九里の事で」と言われて、思わず「あ! そうか」と言ってしまった。日本人はもともとダジャレのようなものが好きだが、まさにこれもその一つ。

99歳のお祝い、「白寿」って知ってるでしょう? 何で「白」か知っていますか? 「百」の上の部分の「一」を取ると「白」、つまり、「百」-「一」=「白」=「九十九」って事なのだ。

だから、「白里」=「九十九里」なのだ。そう、大網白里市の東側は、まさに九十九里浜!

思いっきり腑に落ちた。

1時間、貴重な機会を頂き、そこからは懇親会。6人でお寿司屋さんに行く。魚の煮つけから始まり美味しい海鮮を頂く。このお店は前回も利用した店で、その時は、売り出し中のご当地グルメのイワシのコロッケと落花生のコロッケ、昔からのこの地の食べ物カタクチイワシのゴマ漬けなど、珍しいものを特別にいろいろ用意して頂いたのを記憶しているし、当時の旅行記にも書いた。今回はオーソドックスではあったが、とても美味しく、しかし、量が多くて握り寿司は持ち帰らせて頂いた。若い頃なら普通に食べられた量のような気もする…。

色々どうでも良いお喋りをいつものようにしたが、過去に東京23区の中枢といった感じの区に勤めていた方がいて、そこでは潤沢な予算の中でお仕事をしていたらしく、大網白里との違いの話が一番印象に残っている。その区では、何か事業をするのに予算の問題が指摘される事はなく、訪問の時にどうしても車が必要な時は、運転手付きの高級ミニバンが用意されたとか。それに比べて大網白里は―という話の展開だったが、大網白里じゃなくてもそんな所と比較できる所って少ないですよねぇ。

帰路は、昔は夜にも特急わかしおが走っていたが、今はなく、総武線などを乗り継いて、約2時間半で無事帰宅。

さて、Yさんからの要望で講演の様子について最後に。

そもそも、Yさんが私に依頼した理由というのが、次のような事だそうだ。

以下、Yさんのまとめである。

- ●最近の若い保健師は電話や訪問等の対人援助を苦手としている保健師がいる。

- ●出生数は減っているのに増え続ける気になる母子への対応に苦慮している。

- ●やらされている仕事が多く、「保健師って楽しい」と思えない。

などの悩み(課題)があります。

どの保健師も「こういうことをやりましょう。」「このように制度が変更になります。」「令和〇年度までに△△の体制整備を」などの研修は受けておりますが、自分自身のモチベーションを上げるコツや、仕事が楽しいと思えるような研修には参加できていないのが現状だと思います。

仕事にもプラスになって、自分自身も元気が出るような研修を受けたいと思い企画しました。

要するに、「こういうことをやりなさい」という研修ではなく、「今の自分で仕事を続けるためにどうしたらいいか」という話を聞きたいなという思いです。

あと、だいたいの講演会(研修)って数年たてば内容を忘れちゃいますけど内容を忘れても「楽しかった」とか「良かった」という印象だけでも残っているのが大事かなと。

う~ん、本当に大事な視点だ。表向きの制度や技術などの研修も大事だが、保健師自身がのびやかに生き生きと仕事をするためにはどうしたら良いか。つまりそういう視点だろう。

これは、私が「閑話ケア」を書き始めた動機にも共通している。

今回の講演のプログラムの大項目を紹介すると、以下のような感じ。保健師を対象とした保健師自身のための講演では、だいたいいつもこんな感じだ。

1. そもそも「保健師」って?

2. ケースとの関わり方

3. 組織で生きること

4. 自身のメンタルヘルスのために

5. 質疑応答

具体的な話は、その場その場で原稿もなく話すので、項目は似ていても内容は微妙に違っている可能性が高い。特に質疑応答は講演時間の半分を使っての完全な出たとこ勝負なので、毎回違うはずである。似た質問もあるけどね。あと、心掛けているのは笑いが取れる事。真面目に深刻な話だけで終わるような講演は、一度もした事がない。

今回は2時間半という長い講演だったが、寝ちゃう方もおらず、適度に笑いもあり、和やかな雰囲気だったと思う。

で、聴いた側の感想は―。またYさんの文。

若手の保健師からは「元気が出ました。」という回答がすぐに出ていました。

私くらいの経験年数になると、ある程度の傷つき体験、失敗体験はつきものなので、「考えても仕方がない」ということは実感しているところもあります。

ただ、先生がおっしゃった「引き出しを開けたり、閉めたりする」というお話は、「考えても仕方がない」という言葉とは違うニュアンスがあり新鮮でしたし、わかりやすいと感じました。

最後の質問の回答で、「みんなダメ人間なんですよ」的な回答があったのも良かったです。ダメ人間の基準も人それぞれだと思いますし、周りの人でダメ人間はいない気もするけれど、それでもみんなダメ人間ならそれでいいかとほっとしました。

だと。そんな事、言ったかな? ダメ人間は私だけじゃないのかな…。

最後の最後にお願いがある。

今回、Yさんとの事前のやり取りでこんな言葉があった。過去の講演旅行記を読まれての一言。

「他市町村のおもてなしがすごくて先生をお願いするうえでの高い壁になりつつあります(笑)」

実は、福岡市のY保健師からも―どっちも「Yさん」でややこしいが―、事後に「過去の講演旅行地ほどおもてなしができていないのではと心配になっていたところです」

という一言があった。

あのね、「おもてなし」して頂くために訪問しているのではない。懇親会が無い場合だってあるし、そんな事を気にしないでほしい。私としては懇親会費もお支払いするつもりでいるが、ご馳走されてしまう事も確かに多い。が、ご馳走になったと書いちゃうと、それが通例と思われても困るから、あえて書かないようにしている。お土産を頂いたりした場合についても、その土地の象徴的な御品などの場合、たまには紹介するが、同様の理由で書かない事も多い。

反対に、例えば複数回呼んで頂いて仲良くなったりした場合などには、私がお土産を持って行く時だってあるし、相手がお若い方で少人数だったり、泊まりの講演の時の懇親会の二次会などではご馳走する事だってある。

呼んで頂いたおかげで初めての人々や景色や民俗と出会い、貴重な体験をさせてもらっているのだから、それだけでもありがたい話ではないか。

だから、どうか、あまり気を遣わないでほしい。

福岡市のYさんは「雑誌に載っている先生となるとハードルがかなり高いのですが、ユーモアなお人柄が文章からわかり、藤本先生なら怖くないというか、相談してみよう! ということでご連絡した次第です」と言ってくれたが、うん、そんな感じで皆さんが気軽に声をかけて下さる事を、心待ちにしている。