フランスの親子まるごと支援

第5回

妊娠葛藤「妊娠して、困っている」ということ

もくじ

「妊娠して、困っている」という状況は、個人の問題ではない。何重もの社会背景から起きている。今回はその背景について、フランスとの比較から紐解いていきたい。

2023年7月のニュースで、実家の庭に生後間もない赤ちゃんの遺体を埋めた29歳の被告に対し、名古屋地裁は「風俗店で避妊をせずに妊娠したうえ、出産後周囲に相談もしていない。短絡的な犯行と指摘せざるを得ず、酌むべき事情はない」として執行猶予付きの有罪判決を言い渡したと報じられた。フランスでこのようなことは起きにくい。匿名無料で妊婦健診を受け出産ができ、養子縁組に出せる。避妊と中絶、妊婦健診や出産が公的健康として健康保険や滞在許可の有無などに関わりなく誰でも無料で利用できる。しかし、それは理由のほんの一部に過ぎない。この事件は、女性が風俗店で働くことに至った状況、風俗店で避妊をせず妊娠させられたという状況、周囲に相談できなかった状況、それらの背景が日本社会にあることを浮き彫りにしている。

子どもと女性を取り巻く社会

日本のコンビニエンスストアの雑誌売場で小学生の娘に「なんで女の人はみんな水着なの?」と聞かれた。こういう風景が子どもにはどんなメッセージとして届くか想像してみる。「女性は性的な部分のみ切り取って消費していい」「女性は男性の期待に応えるべき」「若くて男性の好みに合う見た目であることが価値」というものではないだろうか。フランスではこのような表現を見て育つ子どもたちは被害者とみなされる。フランスにはモラルという言葉がある。良いこととされる行いや、ルールを示す大人たちが大事にしてきた価値を指す。日本の雑誌売場のような風景は、お金にモラルが負けている状況といえる。子どもたちが育つ社会のモラルを守りたい、だけど、雑誌が売れてお店の収益になるためには止めることができなかった結果である。児童福祉法は「国、地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」と定めている。誰がどのように責任を負うのだろう。

フランスで日本の雑誌の水着女性の写真を児童福祉関係者に見せると、性的展示罪に該当するのではないかと言われる。フランス刑法では「公衆の目に触れる場所での性的展示は、1年の禁固刑と15,000ユーロの罰金に処される」とし、性的暴行の一形態としている。性的展示は他人への物理的な加害ではなく、展示自体が他者にとって攻撃(暴行)に値する。なぜなら、性的展示は一般に向け展示されているからであり、「強制的に目にはいる」ことは、自発的ではない、性的展示を目撃することに同意していなかったことを意味する。目撃者が被害者と感じていなくても変わりはない。

フランスで2024年にオンラインレイプの動画をGoogle上で止めることができなかったことについて複数の団体がGoogleを訴えている。興味深いのは、訴えたのが買春や暴力に反対する団体のみならず、全国労働組合やパリ市副市長、議員などもその訴状に名前を連ねている。フランスでこういったアクションは「市民社会として」必要と認識されている。市民社会の市民とは、「この社会を構成する一員である私」のことで、「この社会で起きていることに自分は責任がある」と考える。なので、雑誌を作った人や買う人が悪いのではなく、このような事象が継続している責任は全員にある。

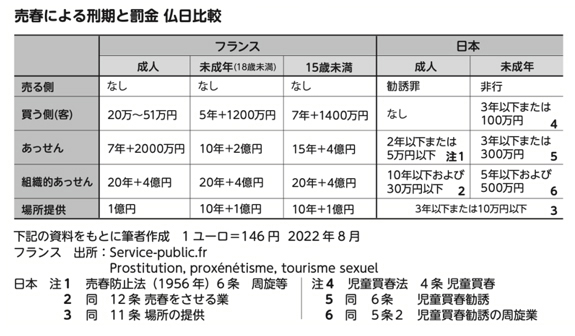

しかし、日本では、法律はあっても現実は曖昧であるということがある。 例えば、売春については日仏ともに禁止されているが、実際に刑期と罰金を比べると、日本の売春斡旋などはそこまで大きな罪とはされていない。フランスは成人であっても、売る側(大半は女性)は被害者とみなし保護の対象にしている。そして、買った客を罰金の対象にしている。

さらに、買春の相手が未成年だったり、障害や病気で体が不自由だったり、妊娠中であった場合はより重い罰金(1200万円)の対象となる。これは国の調査で、売春は暴力の被害に遭ってきた人が暴力の被害に遭い続ける仕組みであると示されたことで2016年に厳罰化された。

フランス国立調査機関によると、売春をしている人全員が売春をする前に性的強要を経験しており、6割は子ども時代に虐待を、64%が未成年のときに性暴力を経験している。売春をしている人の半数は過去1年間に暴力の被害にあっており、4割は強姦の被害にあっている(一般では6.8%)。3割は過去1年以内に自殺願望があった(一般では女性の4%)。65%は過去1年間でうつ症状を経験しており、66%は一週間以内に不眠など睡眠の問題を経験している。67%は現在トラウマ症状があるそうだ。多くが小さなときからの暴力を経験し、性ビジネスの中でさらに暴力リスクにさらされていることが分かる。

さらに、連帯保健省の社会問題観察機関の報告書では、消化器疾患、皮膚疾患、摂食障害などストレスから複数の疾患を抱えていることが多く、「脱身体化(décorporalisation)」という、暴力や、度重なる望まない性交から自らを守る防衛反応として、自身の身体の状態や健康に関心を示さない状況がみられるとしている。フランス政府のサイトによると、特に未成年は性に関するトラウマを経験して、その経験を克服しようとして同じ状況に身を置く行為として売春に携わることがあると分かっている。動機として、経済的自立、愛情や注目といったニーズが満たされること、人生を再びコントロールできるようになったという感覚、グループに属しているという感覚等を得ようとしており、特徴としては被害者としての自己を否認していることが挙げられる。

2016年の買春厳罰化改革に貢献したモード・オリビエ元国会議員によると、買われる人の85%が女性であり、96%が経済的に困っている。悪い女性がいるのではなく、被害に遭っている女性がいるのだ。1日に何人もの知らない人の挿入を受けたい女性は1人もいないということが大前提であり、その人の願望でも喜びでもなく、そうせざるを得ない事情があると理解しなければならない。国会で男性もこの法改正に参加したのは、「どんな親も自分の子どもに売春をしてほしいとは思っておらず、親として子どもたちには買春のない社会を残したい」という点で一致したからだという。日本のトー横での一斉補導のニュースでは「警視庁は歌舞伎町について『悪意ある大人が多い危険な街なので、安易に近づかないでほしい』と呼びかけている」と紹介している。未成年や脆弱な状況にある女性が買春に取り込まれないですむ支援などの仕組みをつくり、それらが若者や女性たちに選ばれ、福祉が行き届くことが急がれる。フランスにおける若者支援については第1回の記事を参照されたい。

警察の未成年保護班も、フランスでは未成年からの聞き取りやソーシャルワークについて訓練を受けており、実際パリ市の未成年保護班にはソーシャルワーカーも心理士もいる。彼らは、保護された本人が帰宅を望まない限り家には帰さないという。帰りたくないということは何かしら問題があるということで、また家出しないためにも調整する必要があり、児童相談所の保護に引き継ぐ。家出は何も問題のない状態で起きるわけではないので、それについて親と話し合い関係を修復できるように助ける。警察としてよりもソーシャルワーカーとして仲裁の仕事に時間を割かれている方が多い。

子どもを守る社会づくりとして、「性交がなくても、未成年を誘うだけでも刑期10年+2400万円の罰金」「チャットやインターネット上で性的な提案をするのは2年の刑期と450万円の罰金」「声をかけて直接会った場合5年+1200万円の罰金」このような規定がある。民間団体のTeam Mooreは未成年を性の対象にするおそれのある人を摘発する活動をしている団体で、50人が活動しており、12~15歳という設定でSNSのバーチャルプロフィールを作成し、そこにアクセスしてきて性的に誘う男たちについて、すでに100人以上警察に情報提供している。

子どもの育ちにおいても、工夫できることがある。例えば日本では「他人から評価される」「期待に応える」「周りに望まれる行動をする」ことが未だに教育の中で繰り返し求められることがある。頑張る、努力、我慢、一生懸命などの言葉にぴったり当てはまるフランス語はない。フランスでは「自分にとっての価値を育てる」ことを重視していて、「うれしかった?」「満足してる?」「自分のこと誇りに思っている?」「幸せ?」といった問いかけである。「自分のしたいことを知っている」人間を育てようとする。幼少期から、その子ども自身が何を望んでいるか選択でき、表現し、やりたいことが実現できるように周りの大人が支える関係性が重要である。フランスでアタッチメントのゴールは「NOと言えるようになること」であると習う。安定した人間関係が築けるようになればNOと言えるようになる。好かれなくても嫌われてもいいからNoと言えるよう育てる。日常や教育の中でも選択肢があり、Noと言える環境があること。「調子が悪い」「うまくいかない」と言って聞いてもらえることは最低限必要。NOと言えるようになれば自分のYESが何か判断できるようになる、と考えられている。

このように、子どもと女性を取り巻く社会に工夫できる点はまだまだたくさんある。

妊娠した女性を取り巻く社会

避妊、中絶、出産は公的健康として、誰もが、ビザなどなくても、無料で利用することができる。そこからケアや福祉につなげればいいと考えられている。

各区に1か所以上ある性的健康センター(第0回で紹介)は保健センターの下部組織として公的な予算で運営されている。

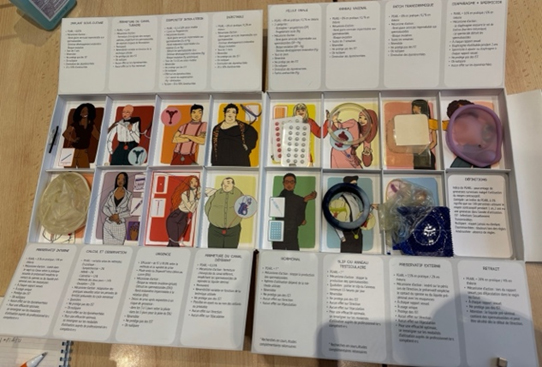

婦人科医、助産師、心理士、パートナー間アドバイザーなどがおり、学校での性教育も行う。十数種類の避妊具から必要なものを無料で受け取ることができ、婦人科検診や薬による中絶も受けられる。

未成年であっても匿名・無料で利用できる。腕にうめこみ3~6年間排卵と生理が止まるインプラントピルの利用も20代では多い。皆が望んだタイミングで子どもを迎えられることが重視されている。中高生が保健室で1年分のピルを無料でもらえるようになったのが2012年、緊急避妊薬が2016年である。利用者向けの質問票に暴力の被害にあっていないかなどと確認する項目があり、総合的なケアのきっかけにすることを目的としている。質問票については以下のリンクから日本語版をダウンロードして利用できる。

◎リンク:性的健康チェック 質問票

当日中の保護(シェルター利用)もできるようにしている。病院に行かなくても、東京の渋谷のセンター街のように都心の若者の行きやすい場所に性的健康センターがあるので、病院に行く前に安心して相談できる場所となっている。

当日中の保護(シェルター利用)もできるようにしている。病院に行かなくても、東京の渋谷のセンター街のように都心の若者の行きやすい場所に性的健康センターがあるので、病院に行く前に安心して相談できる場所となっている。

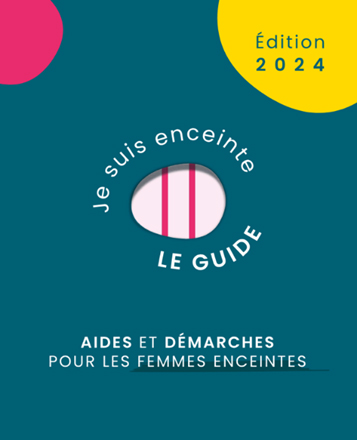

例えば「妊娠した」とインターネット検索をすると次のような冊子がトップに出てくる。「おめでとうございます」でも笑顔の親子の画像でもなく、ニュートラルに手続き方法が記された冊子で、その目次を見るだけで「どんな状況であっても大丈夫」というメッセージが伝わってくる。「1. 手続きについて、2. 金銭的支援、3. 住居、4. 中学生、高校生、大学生、5. 暴力の被害にあった、6. 未成年、7. 健康の問題がある、8. 医療保険、9. 仕事と妊娠出産、10. 子どもの名字と親権、11. 養子縁組」という項目にそれぞれの説明と相談先が書かれている。ここには医療保険がないこと、父親が認知したがらないこと、養子縁組などについても書かれている。もしこれらについて書かれていなかったとしたら、相談のハードルは上がるのではないだろうか。

婚外子はフランスで65%であるのに対し、日本では2%であり、日本において結婚せずに出産することのハードルの高さを示している。フランスの場合、結婚していないカップルは赤ちゃんの誕生前に男性が認知届を出しに行く。女性は産後認知せず、赤ちゃんを養子縁組に出すこともできる。男性については、女性は男性による子どもの認知を裁判所に請求できる。その際、男性が裁判所に出頭しなかったりDNA検査を拒否したりした場合、その男性が子どもの父であると決定され、子どもが18歳になるまで養育費の支払いが義務づけられる。つまり、男性が認知を拒否していたり、連絡が取れなくなり、女性が一人で産み育てることになり困る、という事態は起きにくい。なお、家族手当などを扱う社会保障の家族部門が養育費の代理請求、立て替え、雇用主に連絡し給料の天引きも行うことができる。また、遺伝的なつながりのない父に認知してもらうことも可能であり、一人きりで子どもを育てることには比較的なりにくい。婚外子や、シングルマザーであることが結婚した両親の子どもと制度において差別されないようになっている。さらに、戸籍制度もない。個人単位の出生証明書なので、出生時に親権者が誰もいないことは問題にならない。国の子としてのステータスになり、養子縁組できることが明確である。

子どもを育てる

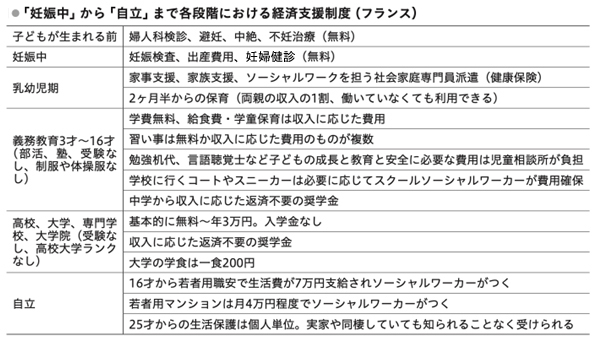

現在日本では子育ての親への負担が大きい。「子どもの貧困」という言葉があるが、子どもが貧困状態にあるのではなく、制度の貧困によって、大人たちの貧困が子どもの育ちを直撃している状況である。フランスでは、親の経済状況が子どもの育ちに影響しない制度をつくろうとしている。「世の中で成功している50人、困難の中生活している50人を比べたら、成功している50人の方が圧倒的に良い環境で良いケアを受けて育った人たち。だから、全員がケアを受けて育つことができればより良い社会になる。誰もがケアと教育と福祉を十分受けられれば能力を発揮することができる」という考え方をしている。具体的には、以下のような体制が用意されている。

例えば親を支援する団体のポスターに「親をすることは簡単なことではないから」と書かれているように、子育てを自分一人で抱えるのではなく、助けてもらうのが普通、というメッセージが各所から発せられている。その具体的な連携については第4回の記事を参照されたい。また、継続的な家庭支援については『ターラの夢見た家族生活』に詳しい。

基本的な考え方として、「子どもを育てるには村一つ必要」といい、「子どもに5~8人アタッチメントの対象(頼れる大人)がいれば逆境を乗り越えられる子どもに育つ、治療さえ必要なくなる」という認識から、福祉により子どもを取り巻く人間関係の質を高め、量を増やそうとしている。そのことで、子どもの権利、子どもの育ちを親次第、地域次第、出会い次第にしない工夫をしている。それは、日本では福祉が「困った人を助ける」一時的なものであるという認識に対し、フランスにおいては「皆に共通の権利」であり、人権と尊厳が守られる社会をつくろうと取り組まれているという違いがある。つまり、フランスの福祉は特別な人を対象にしているのではなく、全員に行き届くことを目的としており、一時的ではなく継続的にともに子育てする関わりをしようとしている。

性教育

ホームレスの状況にある人について「お金について教育を受けられたら良かったのでは」と言うのと同じくらい、妊娠して困っている状況について「性教育」を持ち出すのは自己責任的考え方である。妊娠して困っている状況は、性教育のみ強化しても解決されない。けれど、妊娠して困っている状況とは関係なく、子どもにとって性について大人と話す機会があることは重要であるため、最後に手短に記す。

性教育は「性と愛のある人生」という名称である。パリ市では、特に13歳のときに全員が受けられるように取り組まれていて、性的健康センターからパートナー間アドバイザーが学校を訪問することが多い。知識を伝えるのではなく、専門職と性について話す機会を持つことを目的としている。大人と性や恋愛の話をしていいと知ること、話せる場所があると知ることを大事にしている。「どんなことについて今日話したいですか?」と自由に子どもたちに話させる。「性と愛のある人生」の性は性交ではない。性的健康と性的成長である。WHOの性的健康の定義は「性に関して身体的、情緒的、精神的、社会的に良好な状態」である。知識の不足を埋めるのではなく、聞いたことがあることについて話し、間違った知識は直すということを繰り返す。自分の言葉で、自分の疑問に答えを紡ぎ出すことができる練習の場にしている。授業の中では、特に認識が少しずれている生徒、気になる生徒を見つけて直接話す機会につなげている。また、女性への蔑視発言に注意していて (女性蔑視発言は心配な状況なので児童保護の対象となる)、必要を感じたらその該当する子どもたちをサポートにつなげる。全ての子どもに親以外で話せる大人がいるか確認し、いなければ頼れる人を作る。それは、リスク行動の背景として、自尊心が低いときに何か出来事が起こると、そのときに頼れて話し合える大人がいない場合、リスク行動が唯一の答えに思えてしまうと理解されているからである。

性に関する具体的な情報については保健省の「初めての性」専用サイトに答えを網羅している。かつ、24時間助産師が対応するチャット相談も用意されている。何より、インターネットで性に関する検索をすると、国が用意した公式な情報が出るようにしている。そして、性的健康センターに足を運ばずとも、第1回で紹介した路上エデュケーターやネットエデュケーターといった若者たちが気軽に性の相談ができる訓練された大人を配置する工夫もしている。

(国の公式サイト:https://www.onsexprime.fr/)

この記事で、冒頭の赤ちゃん遺棄事件が、決して女性個人のみに責任を問うべきものではなく、日本の社会背景の中で生じていることが明らかになったのではないだろうか。人は皆、常に考え得る最善の選択をしている。風俗店で働いたのも、相談しなかったのも、遺棄したのも、それなりの背景があった。そして、そんな不幸が起きない社会をつくることが私たちにはできる。妊娠して困っている事態をゼロにすることはできなくても、せめて選択肢があり、ためらわずに相談でき、支えてもらえる、誰にとっても生きやすい社会をつくることができる。人の悩みは個人的なものではなく、社会的なもの、政治的なものである。その社会と政治は一人ひとりがつくっている。全ての人が幸せに暮らせる環境を私たちはつくることができる。良い制度は天から降ってこない。理念が実現される枠組みを自分たちでつくり続ける必要がある。

そのために、いま何が足りないか、現場で分かっていることが社会に十分共有されていない。どのようにしたら状況を改善することができるか、社会問題を解決できるか、現場で知り得た知見を共有することが第一歩であると思う。築きたい社会の方向性を大人たちでたゆまず示し続けることが、私たちにできることの1つだろう。

このテーマに関連した、フランスで使われているツール(日本語訳済み・無料)

安發明子公式サイトでPDF版を公開しています。ダウンロードしてお使いください。

https://akikoawa.com/useful-links/

参考リンク

- ●売春の刑罰日仏比較 安發明子『一人ひとりに届ける福祉が支える フランスの子どもの育ちと家族』2023年かもがわ出版 p.183

- ●フランス国立調査機関 L’observatoire national des violences faites aux femmes, “Prostitution en France”, 2015.

- ●連帯保健省の社会問題観察機関 IGAS, “Prostitutions : les enjeux sanitaires”, 2012.

- ●フランス政府 https://www.info.gouv.fr/actualite/premier-plan-national-contre-la-prostitution-des-mineurs

- ●子どもの育ちに関する制度 『子ども白書 2023』p.44 安發明子「フランスの『子どもの意思を尊重する方法』 - 『子どもの権利』の理念を実現させるために」

- ●「NO!」が言えることで、自分自身も、他人とも気持ちよく過ごせるようになるのです。